|

����F�� ���𒀎��������� �ו��𑨂��� �b����̓��e�𗝉����� �K�����т̊����S�� |

|

�C���[�W�L�� ������s�������� �S�̑��𑨂��� �b����̊����c������ �{���s���̊����S�� |

|

�@ |

�E�]�ƍ��]�̈Ⴂ |

�@ |

�O��́u���Ɣ]�@���_�v���瑁���ɔ��N���o�������ł��B���̌���{�`�{�`�Ɣ]�W�̖{�Ȃǂ̃y�[�W�������Ă͂���̂ł����A�����ɂ��S���̃[������̏o���œ��e�I�ɉ���ɂ����͎̂d���Ȃ��Ƃ��Ă��A�ŋ߂̔]�Ȋw�̔��W�̊�b�I�ȕ����́A�V��������̗�ɘR��邱�ƂȂ��A�|�������̂ł��B

���X�A�|�m�́A���Ǖ���̐�����������́g�ǂ܂��ɂ����Ȃ��g�l�ȃ��m�ł����̂Ƃ��뉽�N���O����g�ϓǁh��ԂɂȂ��Ă���A���ɂ�������������ł́A�܂��́A�|��Ҏ��̂��A�u���e�Ɋւ��Ă͐��Ɓv�ł��邱�Ƃ��K�{�Ȃ̂����A�|��҂Ƃ��Ă͕K���������Ƃł͂Ȃ��킯�ŁA�������݂̓ǂݕ������߂�����������˂���Ȃ̂����m��܂���B

�ŁA���̓��e�ɐG���ɂ͓��e���̂��̂ƁA�|�Ƃ��Ă̓��{��Ƃ̓�̃n�[�h�����z���Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ���ŁA���ɓǂ݂Â炢��ɁA�|��͂ǂ����Ă����������ƂȂ�A��̂͌�����蒷���Ȃ��Ă��܂����Ƃ������A�l�܂�Ƃ���A����ɂȂ�킯�ŁA���X�g�x�ǁh�̎��Ƃ��ẮA�������A�����Ɂg�ϓǁh��Ԃɂ���܂��B

�������A���̂Ƃ���A�C�V��DS�̔]�g���[�j���O�̗��s�������Ă��]�W�̓u�[���炵���A�W�{����R�o�Ă���A�ЂƂ܂��͓��{�l�ɂ���ʌ����ɏ����ꂽ�{���E���ǂ݂��Ă���Ƃ���ł��B

���́A�����X�q�̃R�}�[�V���������Ȃ�C�ɓ������̂��C�V��DS�����Ǝv���Ă����̂ł����A�����͕i���Ԃ������A���Ǎ������Ĕ��킸�I���ƂȂ��Ă��܂��B�s�v�c�Ȃ��ƂȂ̂��A���R�̂��ƂȂ̂��A�Q�[���͂��Ȃ��Ă��A�]�W�̖{��ǂ݁A����g���������ꂱ��l���Ă���ƁA�����̓��̒��̂ǂ��������ŃV�i�v�X���s�s�s�ƁA���邢�́A�]�݂����O�j�O�j�Ɠ����āA�[���ɔ]���g���[�j���O����Ă���悤�Ȋ��������܂��B

�P�D����g���nj�Q�g���]��e���h

�P�|�P�D�E�]���]���@

���āA�ŋ߂̎����搶����̂��莆�Łu����g���nj�Q�g���]��e���h�v���l���Ă݂���ƌ������ƂŁA�����搶�̍l���̑S�e�͂܂�����܂��A�G������āA���̖������Ȃ�ɍl���Ă݂悤�Ǝv���B

�܂��́A�u�E�]���]���v�Ȃ郂�m����l���Ă݂�B

���͎����g�u���]�v�Ȃ郂�m���ŏ��ɍl�����̂́A����g���nj�Q�́A���Ɂu�����A���Ȃ����A�����ς��ȂƎv���Ă�����ɁA���̈������A���ꂵ���A�f���C�A�ӂ���A��������݁A���ɁA���ɖX�q�����Ԃ����悤�Ȋ����A���̈������E�ɂ݁E�ӂ����芴�A�ڂ��N�V���N�V������A���̒ɂ݁E�Â�A�̂ǂ��͂������A�S�g�̈������A��̂��т�A�����ɂ��E���邢�Ȃǂ������A��҂ɍs���Ė��������Ă����͂��������Ȃ��ꍇ�v�i�u����g���Q�̂͂Ȃ��v���������@���@�@���ߎЁj���ł���A�u���W���̒��Ŕ]�݂����K�N�K�N���A�u���u���ɂȂ��オ�����Ă��܂��v�i�u�َE�̉��v�i���P�j�j�ƌ�����Ԃ��������܂������ł������B

���R�A�����̎��͎����搶�̒��삩��A���������A���̎����̏�Ԃ́A����g���nj�Q�ƌ����A�ƌ������Ƃ�m���������ŁA����g���́u�āv�̎����m��Ȃ����ŁA���N�I�ɂ��A���I�ɂ��A�����̓��̏�Ԃł́A�����W������̂ł͂Ȃ��낤���A�ƌ������x�ȏ�ɂ́A�ƂĂ��l������l�ȏł͂Ȃ������B

�����߂ĉE�]���]�������Ă݂�ƁA���{�ł́A�p�c���M���́u�E�]�ƍ��]�|���̋@�\�ƕ����َ̈����v(1981)�Ɏn�܂�B�{���̖{�̂́A�ڎ��ɁA�u���{�l�̉��F���̓����v�u�]�̋@�\�ƕ����َ̈����v�Ƃ���悤�ɁA�����������{�l�Ɛ����l�̉��F���̍��ق̑��݁A�����āA���̍��ق͔]�̍\���Ɉ˂�A�Ƃ����_�ł���A�������Ă���]�Ȋw�Ƃ́A�������_���Ⴄ�悤�ȋC������B

�������A���ɁA���́u���{�l�̉��F���̓����v�ƌ����_�������A������Ɂg����g���nj�Q���y�a���h�ɓ��������_�Ȃ̂ł��邪�B

���̒����́A�����͉���I����Ƃ��āA��ʓI�ɂ͉E�]�u�[���̉Εt�����ƂȂ����B�������A���݂ł͎��́g����₷���h�R���Z�v�g���̂����S�ɍm�肳��Ă���킯�ł͖����悤�ł���B��������20�N�ȏ���o�Ă���Ȃ�ɐV�����g�m���h�ɂ��A���ς��͓̂��R�ł���B�������A����́A�ނ���A�m��I�����ے�I�Ȍ������o�Ă���̂͐��̐���s���Ƃ��āA���R�ł���B�����A���Ƃ��Ă̒m���ł���B�������A�܂��A���������Ă����u�Ȋw�v�v�ł���B

������ɁA����g�����Ɋւ��ẮA���a47�N(1972�N)�Ɏn�܂�A�����㎩���ԓ����ō��ˋ����Q�����́A��Q�̉\�����������Ȃ�����A���̌�A�L�떳��ɂ�����Ȃ��������Ɏn�܂�A30�N�ȏ�o���������ł́A�ے�I�ǂ��납�A�u����g�������͂��������������Ȃ�����A���̉��ɂ���Q�͗L�蓾�Ȃ��v�ƌ����悤�ȁA����Ȋw�I�Ƃ͌����Ȃ��g�Ȋw�I�m���h�ł����āA�����Ƃ��Ă̑����������g��������S�����O����l�ȕ������Ƃ��悤�Ƃ��Ă���ƕ����B�ƁA�����ƒ���g�����ɒ������Ă��܂��̂����A�{��̉E�]���]���ɂ��ǂ낤�B

�P�|�Q�D�E�]���]�_�͑���

�܂��́A2007/02/23�̒����V���̕ŁA�u�E�B�L�y�f�B�A���݁A�듚���X�@�đ�w�������ň��p�֎~�v(���Q)�Ƃ��ꂽ�u��ϕ֗��ŁA���ׂ��Ƃ̓����Ɏg�����ƂɑS���ّ��͂Ȃ��v�ƌ�����E�B�L�y�f�B�A�́u�E�]�E���]�_�v�i���R�j������p����B

�E�]�E���]�_

�]�@�\�Ǎݘ_�ł悭�����Ȋw�I�����Ƃ��ĉE�]�E���]�_������B����͍����������_���I�v�l�̒����ł���A�E�����f���E�����I�C���[�W��|�p�I�n������S���Ƃ��A�Ⴆ�Η������ۂ��l���͍��]�D�ʁA�|�p���̐l���͉E�]�D�ʂ��Ƃ�����ł��邪�A�P�����X�e���I�^�C�v�ȉ��߂ł���A���̂قƂ�ǂ��Ȋw�I�Ȓm�����炩�����ꂽ�ʑ��S���w�ɗނ�����̂ł���Ɣᔻ����邱�Ƃ������B

�命���̌����҂�����̐��_�@�\�̒����Ƃ݂Ȃ��Ă���̖�͍��̂Ƃ���A�����Ƃ̐_�o�ڑ�����U�I�ɒ��ׂ��Ă��鏉���m�o�̖�E�^����������Ό���삵���Ȃ��A����͔]�̑����Ǝ���ǂ̊ԂɈ��ʊW�����邽�߂ł���B�G���`�����߂̒����≹�y���������钆���͍��̂Ƃ���m�F����Ă��Ȃ��B

�O�q�̒ʂ�A����ȂǍ����@�\�Ƃ̊֘A�ɂ����Ă����E�̊����ɍ������邱�Ƃ�������Ă͂�����̂́AfMRI�Ȃǂɂ��]�����̑���͂����܂ő��ΓI�Ȋ����̑�����������̂ł���A���̕��ʂ����̐��_�������s�������ł���Ƃ��A���̕��ʂ����̐��_��������ɏ������Ă���Ƃ����������ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�܂��|�p�Ȃǂ�ΏۂƂ����]�@�\�C���[�W���O�ł͉E�����ɂ������̃s�[�N������Ƃ��������x�ł���A�����̌����ł͍������ɂ������̑��傪�F�߂���B�������S�̂��_�������̂��߂Ɋ������Ă���킯�ł͂Ȃ��B�܂��������������_�����������Ă��鍪���͖����B

�E�����S�̂��C���[�W�����̂��߂Ɋ������Ă���킯�ł͂Ȃ��B�܂��E�����������C���[�W���������Ă��鍪���͖����B

�u�E�]��b����v�Ə̂���P���������邪�A����ɂ���āu�C���[�W�\�́v��u�n�����v�����サ�A���ꂪ�E�����̐_�o�����ƊW���Ă���Ƃ����Ȋw�I�����͊�{�I�ɖ����B

�]�@�\�C���[�W���O�ł͐_�o�ڑ��W�ׂ��Ȃ��B�E�����ƍ������Ɋ����̃s�[�N���F�߂���ꍇ�ł��A�u�E�]�ƍ��]���������ē����Ă���v�Ƃ������_�̍����ɂ͂Ȃ�Ȃ��B

���̐��Ɋւ��ẮA���̐��ł��������鍶�]�A�E�]�Ƃ����p�ꂩ�炵�Ċw�p�p��Ƃ��ėp�����邱�Ƃ͊�{�I�ɂȂ��A��U�w�I�Ȓ�`�Ȃǂ͕s���m�ł���Ƃ݂Ȃ���Ă���B

�ƌ������ƂŁA�u�E�]�E���]�_�v���̂��A�u��Ȋw�I�����v�Ƃ��Ă���B�m���ɁA�ŋ߂̔]�W�̖{��ǂ�ł��Ă��A�]�̏�Ԃ͕��G�ō��E�Ƃ����傫�ȋ抄�肾���ł͍l�����Ȃ��ʂ�����B�X�ɁA���������]�@�\���K�������Ǎ݂��Ă��邩�ǂ������m��ł��Ă��Ȃ��l�ł�����B�������A4�ɕʂ��錌�t�^�ɂ��C���E���i���ނ�Q�ɕʂ���]�̔F�m�̒j���̐������x���I�ɂ͐������_�ł͂Ȃ��낤���B

����܂ł̌����ɂ��A���炭�A��{�I�ȓ_�ɉ����ẮA�E�]���]�A�j�����ɂ��]�̕��ʂɂ���{�I�Ș_�͐������̂ł��낤�B���A�������A���́g�命���̌����ҁh�ƌ������m�͗L�������킹�Ȃ��悤�Ȗ��m�ȏ؋����o�Ă��Ȃ����ɂ͔[�����Ȃ��l�ŁA����܂ł́A�����܂ŁA�g�����h�Ƃ���̂ł��낤�B

�������A���̎p�́A���ɂ́A�P�ɁA�g�命���̌����ҁh�B���A�g�b�v�����i�[���A�����œ]����̂𖧂��Ɋ��҂��Ȃ���A����s���p���A�A�]�̖ڂŌ��Ă���}�Ɍ����Ă��܂��B

���������łȂ��Ȃ�A�ϋɓI�ɔ��������ے肷�邩�A�R������悤�ȉ�������ׂ��ł���B�������A�g�命���̌����ҁh�B�͂��ꂪ�ł��Ȃ�����A�u�܁[�A�ˁ[�v�ƞB���ے�I�Ɍ��Ă���̂ł��낤���A����͂ǂ��́g�ƊE�h�ł����邱�Ƃł��낤�B

�ے�������A�P�ɏ����ς݂Ƃ��悤�Ƃ��邱�Ƃ͎��͔F�߂����Ƃł���A���́A�p�c���M���͍��Ȃ��g�b�v�����i�[�ł���ƍl����B

������L�������킹�Ȃ�DNA�̂悤�ȏڍׂȔ]�n�}���n����̂ł��낤���A����ɂ�DNA�𖾂ɗv�����ł��낤���{���̎��Ԃ��K�v�Ȃ̂ł��낤�B������ɂ��Ă��]��ɖ��𖾕����������悤�ŁA�����ʂ荡��̌����ɑ҂����ƌ����̂�����̂悤�ł���B

�ƌ������Ƃ́A�f�l�ɂ������̒��������ɗL��킯�ł���B

���ƌ����Ă�����ɂ��A

�u�J���X�̔]�́A�m�\�������ǂ�̈悪�ق��̒��ނɔ�L�͈͂ɂ킽���Ă��邱�Ƃ��A�c����̃O���[�v�̌����ŕ��������B����̈��V�h��y�����i��r�F�m�]�Ȋw�j�́u�J���X�̒m���𗠕t���錋�ʁB�m�\�̓`���p���W�[�ȂǑ�^�̗ސl���ɂ��C�G����̂ł́v�Ƙb���Ă���B

�J���X�͑̏d�ɐ�߂�]�̏d���̊������A�n�g�̖�Q�D�T�{����Ƃ���Ă���B������������蒇�Ԃ��\���Ă������B�����肷�邽�߁A�m�\�������Ƃ����Ă����B

���V�y������̓n�V�u�g�K���X�U�H���g���A�]�̒f�ʂ��P�~������T�O���̎�B���܂��܂Ȗ��������̈悪�]���łǂ̂悤�Ɉʒu���Ă��邩�������u�]�n�}�v��`�����B

http://www.asahi.com/science/update/0512/TKY200705110363.html

2007/05//14�u�����V���v

���ƌ���������̂�����A�g�b�v�����i�[�B�̌����͓��i�����ł���悤���B

��

�P�u�َE�̉��v�ْ�

�����̎����̕\�����l����ƂȂ��Ȃ��I�m�ȕ\���ł�������������B����́A���{�]�_�o�O�Ȏ�������HP(��)�ɂ���

�u�]�͓��W���̒��Ŕ]�Ґ��t�Ƃ����t�̂̂Ȃ��ɕ�����ł��܂��B���̉t�͔̂]���Ƃ����]�̒��̉t�̂Ŗ������ꂽ�����̒��ɂ��閬���p�Ƃ����\�����ō���܂��B�]�Ґ��t�͈����500cc�������A�]�̕���(�]��)�A�Ґ����́A�]�̕\�ʂ��z���A�Ō�ɓ������̐Ö��ɋz������܂�(�}7)�B���̗��ꂪ�ǂ����ʼn����Ƃ߂���Ɛ����ǂƂ�����ԂƂȂ�A���ɁA�f���C�A�ӎ��̒ቺ�Ȃǂ��N����܂��B�v

�Ƃ���A�u�����Ƃ߂���v�܂ł͍s���Ȃ��������̂́A���ꂪ���Ɉ����Ȃ��Ă����A���邢�́A���ۂɌ��邱�Ƃ��ł��Ȃ����̎��������o�����邽�߂ɐ��ʊ�ɐ����Ē���g�����o���Ə����Ȕg�����̂����A�]�Ґ��t���ǂ̂��炢�̑����̗��ꂩ����Ȃ����A���Ȃ��Ƃ�����g���͔]�Ґ��t�ɑ��ʏ�Ƃ͈قȂ�g������^���Ă������Ƃ͊m���ł��낤�B���̔g�����ɋɂ߂č��ׂȃ��m�Ƃ��Ă��A�O���K�ǂ̓����������p�t����������Ƃɂ��A�L�эזE���h������邱�ƂŁA�O��_�o�����]�Ɏh���������A�́i�����j�̉�]�����m�ł��邵���݂�����̂�����A�s�K�v�ňُ�ȁu�����g�v�����炩�̕ω���]�ɋy�ڂ��Ȃ��͂��͂Ȃ��낤�B

��http://square.umin.ac.jp/neuroinf/brain/007.html

���Q�u�E�B�L�y�f�B�A���݁A�듚���X�@�đ�w�������ň��p�֎~�v

�@ http://www.asahi.com/digital/internet/TKY200702220331.html

���R�u�E�]�E���]�_�v�t���[�S�Ȏ��T�w�E�B�L�y�f�B�A�iWikipedia�j�x

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B3%E6%A9%9F%E8%83%BD%E5%B1%80%E5%9C%A8%E8%AB%96

�P�|�R�D�p�ꎨ�E�p��]

�܂��́A�E�B�L�y�f�B�A�����݂������A

�u�E�]��b����v�Ə̂���P���������邪�A����ɂ���āu�C���[�W�\�́v��u�n�����v�����サ�A���ꂪ�E�����̐_�o�����ƊW���Ă���Ƃ����Ȋw�I�����͊�{�I�ɖ����B

�ƁA�q�ׂĂ���A�g�u�E�]��b����v�Ə̂���P�����h�̈�A�q�ǂ��̂��m�Î�����ňȑO���璍�ڂ���A��������̕K�v���̐�`����̊�ՂƂȂ��Ă���A�p�ꎨ�Ƃ��p��]���猩�Ă݂�B

�ȉ��͉E�]�L���E�E�]�J�����p��w�K���@�Ɏ�����Ă���Ƃ��Ă���u�~�~�e�b�N���o�E�]�w�K�@�v�Ƃ���HP����̈��p�����A�f�l�ɂ͉���₷�������ł���B

���E���]�̋@�\�A�����̌����́A1981�N�ɃA�����J�̃X�y���[���m���m�[�x���܂���܂����̂ƑO�サ�Đ��E�I�Ɍ������n�܂�������ŁA�܂��܂��]�̓����̂��ׂĂ��𖾂���Ă���킯�ł͂Ȃ��A�䂪���ł̓X�y���[���m����āA���c���E�]�������ɂ��鎵�c�������A�q���̐��ݔ\�͊J�������H�I�ɍs���č����O�ł��m����悤�ɂȂ�܂������A�܂��܂����̕���͖��m�ȗ̈悾�Ƃ����Ă����ł��傤�B

�@�������A�����܂łɍ��E���]�ɂ́A�͂�����Ƃ��������̈Ⴂ�����邱�ƁA�܂��������l�Ԃ͂킸���R�������]���g���Ă��Ȃ����ƂȂǂ�������������A�𖾂ƂƂ��ɖ��J�̔]�������ɊJ�������邩�Ƃ������m�E�n�E���ϋɓI�ɖ͍������悤�ɂȂ��Ă��܂����B

����܂łɖ��炩�ɂ��ꂽ���E���]�̖����ŁA�܂���ԑ傫�ȈႢ�́A���]������Ƙ_���ŗ���F���v�l���錰�݈ӎ��]�ł���A�E�]�̓C���[�W�ŔF���L���v�l������݈ӎ��]�ł���Ƃ������Ƃł��B

�@��ɁA�]�͑S�̂̂����̂킸���R�������g���Ă��Ȃ��Əq�ׂ܂������A���͂��̂R���́A���̂قƂ�ǂ����]�̓����Ȃ̂ł��B

���]�́A����ŗ����A�F�����A�_���I�ɕ��́A���f������]�ŁA��������v�Z���A��������L�����܂��B�܂��A�L���e�ʂ����������߁A�Z���L���������A�ǂ�ǂ�Y��Ă����܂��B����ɑ��ĉE�]�́A����ŔF������̂ł͂Ȃ��A�C���[�W�ŏu�ԓI�ɋL���F�����A�L�����v�Z����ʂ������ōs���Ă����܂��B

�@�v����ɁA�ʐ^���B��悤�Ɉ�u�ɃC���[�W�ŋL�����Ă��܂��킯�ł��B������̒������̑̌����邱�ƂȂǁA��ۂ��N�₩�ŋ���ł������قljE�]�̓C���[�W�L���Ƃ��Ē������݈ӎ����ɕۑ����Ă����܂��B�����āA�K�v�Ȏ��ɃT�b�ƋL������݂����点���肵�āA�Ђ�߂��Ⓖ���͂������o���������͂����킯�ł��B

���]�������B�ȐԂ�����c���͉E�]�̃C���[�W�L���������g���ĕꍑ����}�X�^�[���Ă��܂��܂��B�����āA���X�ɔ��B���鍶�]�ɂ���ď������_���I�Ɍ����F������悤�ɂȂ�̂ł��B

���w���ȏ�̎����ɂȂ��Ă��܂��ƁA�قڊ��S�ɍ��]�D��̐����p�^�[�����蒅���Ă��܂��A�E�]�w�K�͂ނ�����ȍ�ƂɂȂ��Ă����܂��B

�@�������A�E�]�̑����ł��鎨���h�����Ă��ƁA�����Ă����E�]�͍Ăъ������X�^�[�g�����Ă����܂��B�܂�A����c���̍��̎��ɖ߂��Ă��A�܂��ɐԂ����̎����Ƀt����]���Ă����E�]�̓��������߂����Ƃ��ł���̂ł��B

���]�͌���Ɨ��_�ł�������v�l���A�L��������v�Z����ӎ��]�i���݈ӎ��]�j�ł��B�R�c�R�c�w�͂��ςݏグ�钼��^�̋��e�ʂ̏������]�ł��邽�߁A�ǂ�ǂ�Y��Ȃ���

���̏����L���ł��Ȃ��̂ŒZ���L���]�ł��B�܂��A���̔]�ł��邽�ߋْ������ӎ��W���ɂ��C���C���̃x�[�^�g�]�g��Ԃł�����₷�� �����͂������X�g���X�����܂�܂��B

�@���݂̊w�Z����͓��ɂ��̍��]��ӓ|�̌���Ƙ_���I�v�l�̍��]�L���w�K�ɕ��Ă��܂��B

�@����A�E�]�͖{�\�I�\�͂��甭�B�����]�Ō����܂ܕ������܂܁A�������܂܂ɃC���[�W�A�T���A������ �u�ԓI�ɋL��������A������荞�ޖ��ӎ��]�i���݈ӎ��]�j�ł��B�u�ԓI�ɑ�ʂ̏����C���[�W�Ƃ��ċL�������蒴�����Ōv�Z���Ă��܂��܂��B�����ȋ��e�ʂ���݈ӎ��ɋL�����܂��̂ŁA�K�v���ɏu���ɒ����I�ɃA�E�g�v�b�g�ł��܂��B

|

����F�� ���𒀎��������� �ו��𑨂��� �b����̓��e�𗝉����� �K�����т̊����S�� |

|

�C���[�W�L�� ������s�������� �S�̑��𑨂��� �b����̊����c������ �{���s���̊����S�� |

|

�@ |

�E�]�ƍ��]�̈Ⴂ |

�@ |

�u�~�~�e�b�N���o�E�]�w�K�@�vhttp://www.mimitech.jp/

�uhealth�N���b�N�vhttp://www2.health.ne.jp/library/5000/w5000321.html

�P�|�S�D�E���������@

���[��A�p�\�R���ɗႦ��ƁA���]�̓n�[�h�f�B�X�N�A�E�]�̓������[�ƌ����������ɂȂ낤���B�������A�E�]�͒�����Ȉꎞ�������[�Ƃ����̂�����A��������p���Ȃ���͂Ȃ��ƍl����͓̂��R�ł���B�u�b����v�����ł���Ȃ�b���������m���B

���܂��ܕۑ����Ă������̂��v���o�������A2004�N�Ɉȉ��̂悤�ȃj���[�X���������B

�����͉��y�E�E���͌���A�݂��ɖ������S�c�đ匤��

�@�y���V���g��������z���̓����ɂ͍��E�ňႢ�����邱�Ƃ��A�ăJ���t�H���j�A��ƃA���]�i��̓�����R�O�O�O�l�ɑ��钮�o����̌����ł킩�����B

�@�E���͎�Ɍ�����������Ĕ]�ɓ`���A�����͉��y�ɑ��ē��l�̔���������Ƃ����B����܂ł����E�̒��o�@�\�ɈႢ������Ƃ���������������A�����̂̓����͓����ʼnE�]�ƍ��]�̈Ⴂ�ɂ����̂ƍl�����Ă����B

�@����̌��ʂ́A���c���̋���⒮�o��Q�̎��ÁA���n�r���Ȃǂɖ𗧂��̂Ƃ��Ē��ڂ���Ă���B�P�O���t�̕ĉȊw���T�C�G���X�ɔ��\���ꂽ�B

�@�����`�[���́A�����̒��o����Ɠ�����肩���ŁA�����ȃ}�C�N���O�����ɓ���A����̉������āA�������甭����u���������ˁv�ƌĂ�鏬���ȉ��𑪒肵���B���������˂́A�����̊��o�זE������_�o�ւ̐M���ɕϊ�����ۂɐU�����Đ��������̂ŁA�P�Ȃ鉹�̔����ł͂Ȃ��A���o�זE������̉��ɔ����������ʂ����f�����ƍl�����Ă���B

�@����̌��ʁA���E�̎��������˂ɂ͖��炩�ȈႢ������A�E���͌���̂悤�ɒf���I�Ȃ��������Ƃ����N���b�N���ɑ��A��苭���f���������A���y�̂悤�ɘA���I�ȉ����i�g�[�����j�ɑ��ẮA���������������������Ă��邱�Ƃ��m�F���ꂽ�B

�@�]�̒��o�����ɂ����E�̈Ⴂ������A������b�Ȃǂ͍��]���A���y�ɂ͉E�]���������Ă���Ƃ���A���]�͉E���A�E�]�͍����𐧌䂵�Ă���B�����`�[���́A���E�̎��̈Ⴂ�����E�̔]�̈Ⴂ���������ڂ������Ă���Ɛ��肵�Ă���A�u�l�H�����̈ڐA�ȂLjꕔ�̊O�Ȏ��Â̊�ɂ��ύX�𔗂锭���v�Ƃ��Ă���B

2004/09/10�i�ǔ��V���j

�����A�Ԃ����ɘb�������鎞�ɂ͉E�����ɁA�q��̂�����Ƃ��ɂ͍�����肪�ǂ��̂ł��낤�A�Ǝv�����肵���̂����A�����̎q�ǂ��͂����傫���Ȃ��Ă��܂������悤���Ȃ��B

�ƁA�v���Ă�����ɁA�t�g�A���o��Q�҂̏��V����������s�́A�����̎��ɂ͓��R�E��O�Ȃ̂����i�����ł͉E�����łȂ��Ə�����ȒP�ɑł���Ă��܂��������j�A����̘b�����ɑ���̐��ʂ������̂ł͂Ȃ��E���������Ă����悤�ȋC�����邪�ǂ��������ł��낤���B

����͉E�����������Ƃ��W����悤�����A��L�ghealth�N���b�N�h�ɂ��A

�������̐l�̕a�C�ɂ�����������B�������̏ꍇ�͐�����Q��Ύ��ɂȂ�₷���A���o��Q�ɂȂ�m���́A�E�����̖�2.5�{�B����ɁA�����邱�Ƃ�����ōs���悤�ȍ������̏ꍇ�́A�A�����M�[��ԕ��ǂȂǂ̖Ɖu�n�̕a�C�ɂȂ�m�����E�����̖�2.5�{�ɂ��Ȃ�Ƃ������Ă���B������ɂ���Ă�����₷���a�C�ɂ��Ⴂ������킯���B

�ƌ������Ƃł���B

�����ŁA�䂪�Ƃ̗���l���Ă݂���A�����͐��܂�Ȃ���͍��������������A�����́A���m�Î��̏K���A�����A���ɕs�ւł��낤�Ƃ������ƂŁA�������Ă��܂������A�ޏ��̉��̖��͂܂��A2�˂Ȃ̂����A���ɋ����Ȃǎv�������Ȃ��قǁA�]��ɂ��ɂ߂Ď��R�ȍ������Ȃ̂ŁA�e�͍������ōs�����Ƃɂ������������A���̓A�����M�[���ƂĂ������A���z�ł���B���߂Ă�������Ɓg�����h�����Ă݂悤�B

�Q�D��Ή���

�@�Q�|�P�D���[�����C

���āA�����̎��ƂȂ�ƁA�g���Ɓh�������Ƃ���́g�����h�I�ɍl����ꍇ�ɊO�����Ȃ��̂��A�ő��t�����́w��Ή����x�i���w��

1998�N�j�ł���B����̓x�X�g�Z���[�ɂ��Ȃ����̂œǂ܂ꂽ���������Ǝv���B�Ȃ��A�����āA�g�����h�I�Ƃ������ƌ����A�Ă�Wikipedia�Ɉ˂�A

�g���{�Łu��Ή����v�ƌ������t�ƊT�O����ʂɒ蒅�����A�x�X�g�Z���[�ɂ��Ȃ�A���߂�ꂽ��b�Ɋւ��Ă͋����[�����m���������A���ł́A�M�ߐ��̓_�ŋ^�⎋���鐺������A�܂��w�p�I�ȗ��t�����قƂ�Ǎs���Ă��Ȃ��h�ƌ������ƂŁA�u������T�O�𐢊Ԃɐ����A�蒅�������v�Ƃ��āA�ᔻ���鐺�������h�悤�ł��B

�ƁA���邪�A������E�]���]���Ɠ��l�Ɂu�w�p�v�������̗��t�������悤�Ƃ���Ӑ}���̂����X�����̂��A�ł��Ȃ��̂ł���A�g�命���̌����ҁh�̖������˂���́A�g�ᔻ�h�Ƃ����v���Ȃ��B���ɋ����[���{�ł���B

���Ƃ��Ắu�ᔻ��������Α����قǁA�ނ���^���ɋ߂��v�̂ł͂Ǝv���Ă���B�����A���m�A�َE������Ԏ�ɕ����Ȃ��̂ł���B

�@�X�ɁAWikipedia����Ή������̂��̂ɂ��Č��Ă݂���A���ƁA������O�ɑk��A�u���a14�N���ɂ̓s�A�j�X�g���c���g�̌Ăт����ɌR�l���ĉ����A�S��������s�@�ȂNj@�B���ɕq���ɂȂ邽�ߕ��y������W�J���A���{�鍑�C�R�̑ΐ����͋���A����{�鍑���R�̖h��ō̗p���ꂽ�����a19�N�ɂ͒��~���ꂽ�v�ƌ������Ƃł���B

�����ŁA2005�N�Ɍ��J���ꂽ�f��u���[�����C�v�����Ă���Ƃ��A���������|�����Ă����̂����A��L�̘b���Ńn�b�^�Ɠ��S�����B�f��u���[�����C�v�������ɂȂ��������݂���Ǝv�����A�ȒP�Ȃ��b�́A

�E

����E��햖����1945�N8��6���A�L���Ɍ��q���e�����Ƃ��ꂽ�B�����{�y�ւ̓�����j�~����ׁA�C�R�R�i�ߕ����ے��̐�q�卲�ɂ���āA�h�C�c����閧���ɐڎ��������ٓI�Ȑ퓬�\�͂������ɍ���܁Z�������́A�ʏ��g���[�����C�h�̊͒��ɔ��F���ꂽ���������́A��C���Z�̖؍�ق��A�R���Z�t�̍��{�������q���gN�����h�̐����ǎ�Ƃ��Ĕz�����ꂽ�܊}�ꑂ��A�킸��70���̏�g���Ƌ��ɁA�A�����J�R��n�̂���쑾���m��E�e�j�A���������ďo������B

�Ƃ��낪���̓r���AN�����ɓ��ڂ��ꂽ�퓬�C��̊C��n�`��D���z�u�}�𗧑̓I�Ɏ��o���o���钴�����x�����T�����u�g���[�����C�E�V�X�e���h���A�i�`�X�ɐl����ǂ��ꂽ���n�h�C�c�l�����E�p�E���̔\�͂ɂ����̂��������Ƃ��������A�͓��ɕs���ȋ�C������n�߂�B

����Ȗ��A2���ڂ̌���������ɓ�������Ă��܂����B�����āA������@�ɍ��{���n�߂Ƃ���ꕔ�̎҂������A�A�����J�Ǝ��������������̐�q�̎w���̉��A���[�����C��苒�B���{�V���v�������f���A�A�����J�R�Ƀ��[�����C�����^����ƌ����o�����B���ɔw���A3���ڂ̌����������ɗ��Ƃ���Ă��܂��I�������A�����͓��{�l�Ƃ��āA�c���Ɏc���ė���������҂��������ׁA�Ō�܂Ő키���Ƃ����ӁB

���{����������ƁA���{�𑶖S�̊�@����~���ׂ��A�Ǝ��̔��f�Ńe�j�A���������Đi�����J�n����̂ł������B�҂���A�����J�C�R�����m�͑��B�p�E���̃��[�����C�E�V�X�e���������A�����������簐i���郍�[�����C�B

�ʂ����āA�����𓋍ڂ���B�\29�����������u�ԁA��C�ɕ��サ�����[�����C�́A�����A�����ɐ�������̂ł������B�������̌�A�藣���ꂽ�m�����ɏ���Ă����܊}�ƃp�E���̐����ȊO�A�Ăѐ��q�������[�����C�Ƃ��̏�g���������ǂ��Ȃ������͒N���m��Ȃ��B

http://www.walkerplus.com/movie/kinejun/index.cgi?ctl=each&id=36540

�ƌ������Ƃ��낾���A�����ɓo�ꂷ��g��l���g�Ƃ����������[�����C�E�V�X�e�����u�D���z�u�}�𗧑̓I�Ɏ��o���o����v�ƌ����ݒ�ŁA�����d�͊J���́u�����̈ʒu�E�傫���E����Ƃ�����������肵�A�܂��A�����ɎB�e�����f�W�^���J�����摜��ɉ������\������邽�߁A�摜��̕��̂̂ǂ��̕�������ǂ̂悤�ȉ����o�Ă���̂������o�I�ɂ킩��v�Ƃ����A�u���J�����v���^���ł���B

�܂��A�����܂ŃX�g�[���[�W�J����Ȃ̂��A�����͉�������Ȃ�̃q���g���L�����Ƃ͎v���̂����A���̃V�X�e���̃R�A�i�j�j�Ƃ������ׂ����݂��A�u�i�`�X�ɐl����ǂ��ꂽ���n�h�C�c�l�����E�p�E���̔\�́v�Ȃ̂ł���B�ޏ��͂��̔\�͂��g���Ǝ��ɂ����ɃO�b�^���Ƃ���̂����A�w���̒���g��������Ă��邾���ŁA�O�b�^���Ƃ��Ă��܂����Ƃ��Ă͏[���Ɂu�L�蓾���ԁv�Ǝv���Ă��܂��킯�ł���B

��҂͈�̑S�̂ǂ����炱��Ȕ��z�����̂��A�����A���̎���������Ȃ�m�肽���Ǝv���A�ȑO��1000�y�[�W����悤�Ȗ{��ǂ̂��������������Y��邭�炢�v���Ԃ�Ɍ�����u�I��̃��[�����C�v�i���䐰�q/���@�u�k��2002�j��ǂ�ł��܂������A�ǂ����i�ʂ̎Q�l�����͖����悤�ŁA�����܂ō�҂̑z���͂̎Y���̂悤���B

���āA����ł́A���[�����C�́g�V�X�e���g�iPsMB1�j�́u�\�͎҂������̑Ώە������m�����ۂɐ�����]�g�̗�����A�d�C�I�Ɏ��o���đ����B�M�������ꂽ�]�g�ɊĎ����u���̎����̂��������A���m�Ώە��̕��ʁE�����E���x�͂������A���̌`��܂ł𗧑̓I�ɍČ�����B�v�ƌ������m�ŁA���́u���m���E�\�͋����͔��a�S�O�\�L���v�Ƃ������ɂȂ��Ă���B

���펞�̎�ȌR�p���[�_�[������{�鍑�C�R�ł͑��54�C���i��97km�j�A���O���C�R�ł͑�̍ō���150�C���i��271km�j�A�����͗p�ł�20�C���i36�����j�̎���ɁA�����͗p�i�ƌ����̂̓��[�����C�̔\�͂͐����łȂ��Ɣ����ł��Ȃ��j��70�C���i130km�j�ƌ����A���[�����C�̈З͂͋��ٓI�Ȗ�ł���B

�����͂̌���I�D�ʐ��͐푈���Ɍ��炸�A�����A���̉B�����ɗL��킯�ŁA���炪���g����p�b�V�u�\�i�[�ł͗D�ʐ���������̂ŁA�ΓG�ɂ͓G�͂������鉹�����p�b�V�u�\�i�[�ɈӖ�������B���A�ŋ߂̐����͂̓A�N�e�B�u�\�i�[���o�J�o�J�����ăC���J��N�W���̃\�i�[���{�R�{�R�ɂ��Ă��܂��Ă���悤�����B

�ŋ߂̋ߑ�I�\�i�[������������͂�Ƃ����f��͕ʂƂ��āA���킱��܂ł�Ƃ��������͉f��ł́A������̍�i�����������A���Ƃ�����ڂȂ̂�����Ȃ����A�w�b�h�z�[���ƌ������ނ��냌�V�[�o�[��t�����\�i�[�ւ��́g�T���ҁg�i����ł́u�����m�v�Ƃ��邪�A�����ɂ͍ڂ��Ă��Ȃ��j���A�ٔ�������ʂŁA�͒�����܂��͓G���������A�G�Ȃ�D��⋗���ʂ���悤���߂��A�P���Ă���ꍇ�́A�߂Â��Ă��鋗���������グ�Ă����ʂ��K���ƌ����Ă������قǏo�Ă���B

���ɁA���́g�T���ҁg�̖�ڂ����A���Ɂu���{�鍑�C�R�̑ΐ����͋���v���琬���悤�Ƃ����l�ނȂ̂ł��낤�B���̒���g������Q�҂ɂƂ��Ă̓s�b�^���̖�ڂ�������Ȃ��B�]����������Ǝ��ʂقǐh���A����ł��낤���A�ԈႢ�Ȃ��A���Ȃ�D�G�Ȑ��т����߂�̂ł͂Ȃ��낤���B

�ƌ������ƂŁA�u�i�`�X�ɐl����ǂ��ꂽ���n�h�C�c�l�����E�p�E���v�̐h���A����͍X�Ȃ�傫�ȗv�������X����A�M��ɐs�������������m�ł��낤���́A�g�M�ɐs�������g��҂̌��t�ȏ�ɉ���悤�ȋC������B

���́A����g������Q�҂́g�����h���펞���Ȃ炻��Ȃ�Ɂg�g�����h���L�����킯�ł���B�����A��s�@�͂�������Ԃ��Ԃ��߂Â����Ȃǂ��ǂ��@�m�����͂��ł���B���a�Ȏ���ɂ͒P�ɉ��ɋꂵ�ނ����̑��݂Ȃ̂ł��낤�B

�ƁA�v�킸���X�Əq�ׂĂ��܂������A�����A����g������Q�҂�����g�����A���ꂾ���g���������h�Ȃ�̂�����A�ԈႢ�Ȃ������ȁu�]�g�̗���v���L��͂��ł���B���́u����v�������ڂ��ׂ��ł���ƍl����B

�@�Q�|�Q�D���K�Ƃ��Ẳ�

�ƁA�b���������O�ꂽ���A�u��Ή����v�̒��̑}�b�ŁA��Ή����̎�����̓p�g�J�[��~�}�Ԃ̃T�C�����̉��Ȃǂ͂������A�J�̉����S�ĉ��K�ŕ������Ă��܂��ƌ����l�Șb�����������B���y�ł��Ȃ�������X�����Ƃ���́g���y�݂����h�ɕ������Ă��܂��킯�����A����A�ނ��뉹�y�ł͂Ȃ��A�P�ɉ��K���Ƃ��ĕ������Ă��܂��A�u�Ȃ�����v�͂������A�����̂��߂̉��y������ΘN�ǂ̗l�ɕ������Ă��܂��킯������G��Ȃ��B

�ӂƁA�v���o�������A���w�̎��̉��y�̐搶�����X�A��X���k�ɉ̎��ł͂Ȃ��h���~�̉��K�ʼn̂킹�����A��������ȕ��ɕ�������̂ł��낤�B���y�Ȃ�{���I�Ɏ��ɂƌ������]�ɓ���ނ悤�ɉ��K�����ׂ��Ă���͂�������܂��ǂ��̂��낤���A�����̍��̎���ɁA���q�͂���̑����܂ł����y�̂悤�ɕ������ẮA���ɐh���ł��낤�B

�ŁA���̖Â̎q�ǂ��ŁA���N�O���w���Ńs�A�m����肭�A�u��Ή���������v�Ƃ����j�q�������̂ŁA�u�{���ɉ��K�ŕ�������̂��v�ƕ������Ƃ���A�u��������v�ƌ����āA���傤�ǂ��̎������~�}�Ԃ̉������K�Ō����Ă��ꂽ�̂����A��̓I�ȉ��K�͖Y��Ă��܂����B

�ŁA���Ɖ��K�̋�̓I�ȗ�ׂĂ݂�ƁANHK�̎���́u�|�b�A�|�b�A�|�b�A�s�[���v�͍ŏ��́u�|�b�v��440Hz�A�Ō�́u�s�[���v��880Hz�������ŁA���NTT�u117�v�ł�����݂̎���́u�s�b�A�s�b�A�s�b�A�|�[���v�͖�415Hz�Ɩ�830Hz������������A���̕\�̉��y�̉��K�Ǝ��g���ɂ��ANHK�̎���́u���v�Ŏn�܂�A�Ō�͂P�I�N�^�[�u��́u���v�ŏI��ANTT�̎���́u�\�v�Ŏn�܂�A�Ō�͂P�I�N�^�[�u��́u�\�v�ŏI��킯�ŁA��Ή����҂ɂ͂��ꂼ��A�u���A���A���A���v�A�u�\�A�\�A�\�A�\�v�ƕ�������̂ł��傤�B

|

���K�Ǝ��g���iHz�j |

|

�� |

�V |

�h |

�� |

�~ |

�t�@ |

�\ |

�� |

|

220.000 |

246.942 |

277.183 |

293.665 |

329.628 |

369.994 |

415.305 |

440.000 |

���ہA�y�퉉�t�҂̑����́A����ƂȂ�440Hz��F���ł��邵�A��������ɉ��K��H��A���̉��ȊO�̉��ł����Ă��F���ł�����̂������i��q�̑��Ή����j�A���ɁA��ʂɌ��y��t�҂́A���̉��ɑ��Ă͂����łȂ��Ă��A�I�[�P�X�g�����n�߂�O�ɉ��t�҂��Ă�ʼn䏟���̂悤�ɖ炷�`���[�j���O�̉��ɗp���鉹�ɂ��Ă͕q���ł���ƌ����Ă���悤���B

���ڂ����͂���Ȃ�̃T�C�g�ցB

�Q�|�R�D���s

�����̂��łɉ��s�̘b���ɂӂꂽ���B�Ƃ���ŁA�s���ƌ������t�͍��ʓI���o������ƌ������ƂŁA���{�́u�F�m�ǁv�Ƃ����̂����A�ǂ����u�m�v�͗ǂ��āu�s�v�͂����Ȃ��Ǝv���Ă���炵���B�������ɁA�����͕a�łȂ��Ƃ���u��܂�����v�͎�������������̂ł��낤���A���ǂ́u��Q������v�Ƃ����Ӗ��ł���͂��ŁA�F�m�ǂ��v�́u�ǁv�Ɉꎚ�Ɂg��Q������h�Ƃ����Ӗ������߂������ŁA�ł́A���s�͂���A�u�����ɏ�Q������l�v�Ƃł��Ȃ�킯���낤����A���ʓI���o�����ɂ́A�u�����ǁv�Ƃł��Ȃ�̂ł��낤���A�������̕��͍��ʊ��͂Ȃ������m��Ȃ����A�ނ���g����I�h�Ȍ������̂悤�ȋC������̂́A���̒P�Ȃ�C�̂������B

�ŁA���s�Ɋւ��Ă����A���̓������̓�l�������A�ǂ��������炵���A�ƌ����͖̂{�l�B�����o���Ă���̂ł͂Ȃ��A���l���猾����̂ŁA�u�������낤�v�Ƃ������Ƃł���B���̂��߃J���I�P�͉̂�Ȃ��B�������A��l�Ƃ����w�ł͐��t�y������Ă����B

���̓��̈�l�͖������s�炵���A�ꖺ�ʼn̂��Ɓu��肭�n����A�ǂ����Ď����������s�Ȃ́I�v�Ƃ悭�����Ă��邻�����B���݂ɂ��̖�����͑�l�ɂȂ��������}�`���A�̃I�[�P�X�g���Ńr�I����e����B�ƌ������Ƃ́A�y�����ǂ߂邵�A���̃Y��������킯���B

���͍��͐����o�Ȃ��Ȃ����̂ŃT���i���������A�J���I�P���̂��Ă��āA�����Ŏ����̉���������Ă���̂�����ƁA�Y�Y�b�Ɖ������C������̂����A���ʂ̐l�͑����炵�����A���s�̐l�͑�������������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă����̂����A��L�̏����������ɂ́A�u�����Ă������Ȃ��v�̂��������B

�����ŁA���s���S���ɂ킽���āA����Ă��Ă������Ȃ��g�^�����s�h�Ɣ����ɏ��������������g�^�����s�h������悤�ȋC������̂����A���͍������Đ^�����s�ɏo���������Ƃ��Ȃ��̂ő����w�ǂ̐l�͋^�����s���Ǝv���̂����A����͒�����B

���s���ƌ����l�̃J���I�P�������Ƃ�����̂����A���̐l�ɂ͎����̐����������Ă��Ȃ��̂ł��ˁB���s�������́A�܂��͎����̐���ǂ��������ƂȂ̂ł���B����̓q���b�Ƃ���ƁA���v���A�������Ǝ������̍��ق̋�ʂƊW���L��̂������ꂸ�A�ȒP�Ɍ����A�قƂ�ǎ������݂̂́A�����ŕ����Ɓu���ĕςȐ��B�����Ă���Ȑ��I�v�Ǝv�������ȊO�̑S�Ă̐l�����������Ă���e�[�v���R�[�_�[�̐��Ƒ����ʂ̍��������܂ގ������b���Ă��鎞�ɏo�Ă���ł��낤�Ǝ������v���Ă��鐺�̍��قɋC�t���邩�ǂ���������Ȃ��B���C��ʼn̂��̂��Ǝ����Ȃ�ɏ�肭��������̂̓G�R�[�̂��������邪�A�������W���ɋ����A�������I�v�f����������A�����̎v�����݂̐��ɋ߂Â��ƌ������R������̂ł͂Ȃ��낤���B

�Ǝv���Ă����Ƃ���A�����ɉ��s�̋C�̂��鉺�̖��ɁA����o���オ�����������̃r�f�I���������Ƃ���A�u���̐����Ă���Ȑ��B���������ȁ[�v�ƌ����Ă����̂ŁA���̐������܂�I�O��ł͂Ȃ��Ǝv���B

�Q�|�S�D���s�̃^�C�v

���傤�ǁA����Ȏ����l���Ă��鎞�A�u���o�E���Ƃ�(�L�[���[�h�S���w�V���|�Y )�d�쏃 �^�V�j�� 2006/03�o�Łv�����炽��ƒ��߂Ă�����A�ʔ����ƌ�����藬�u���Ɓv�Ǝv�킹��悤�ȋL�q���������B

���s�̃^�C�v�͂�͂�ꊇ��łȂ��A

�@

���Ⴊ�قƂ�ǂȂ��A�̂��ƈ�{���q�ɂȂ��Ă��܂��l�B

�A

����͂��邪�A�S�̂ɉ������O���l�B

�B

�����������Ă���Ƃ������邪�A���X�O���l�B

�C

�Ⴂ�i�܂��͍����j����ł���A�����͊O��Ȃ��l�B

�D

�����������f�B�[�ɑ��ĉ��������s���Ă����ƊO�ꂽ�܂܂̐l�B

�E

�n���Ɨ����̋��ڂŁA�������s����ɂȂ�l�B

�ڂ����͏�L�������������������A�����^�����s���Ǝv���̂́A�@�ƇA�ŇB�ȉ��͉��s�ł͂Ȃ�������Ǝv���B���̒��ŁA�d�쎁���q�ׂĂ��鎖�ŁA�����[���̂́A�u�����f�B�[�̔F�m�ɕK�v�ȏ��́A���g���̐�Βl�ł͂���܂���B���g���̔�A���Ȃ킿�������d�v�Ȃ̂ł��B�v�ƌ������ƂŁA������u���Ή����v�ƌ����̂����������A���ꂪ����A�����͓ǂ߂Ȃ��Ă��A�Ȃ��̂����Ƃ͂ł���̂������ŁA���Ɏ��͂������y�������K�œǂ߂Ȃ������̃J���I�P�̎�������Ȃ̂��낤�B

�@�Q�|�T�D�A�C�h�����O�̉��K

�ł́A��̓I�Ɏ���n���Ɋׂꂽ���ԏ�̃A�C�h�����O���������Ă݂悤�Ǝv���B����Ƃ̎v���ŁA�H�蒅�����s���ǂɂ�铖���̑��茋�ʂ̈ꕔ�̃s�[�N���̃f�[�^�͈ȉ��̂悤�ł���B���Ƃ��Ă͂�������̋�ʂ͗L�郂�m�́A�ꉞ�܂Ƃ߂āu�E�����A�E�����A�c�v�Ƃ��������ł������̂����c�B

|

�Ԏ� |

��P�s�[�N�� |

��Q�s�[�N�� |

��R�s�[�N�� |

|||

|

��^��1�� |

20Hz�@ |

73dB |

80Hz |

55dB |

|

|

|

��^�ԂQ�� |

25Hz�@ |

80dB |

40Hz |

75dB |

|

|

|

��^��+���Ɨp�� |

100Hz�@ |

80dB |

160Hz |

73dB |

50Hz |

70dB |

�S���w�̃E�G�[�o�E�t�F�q�i(Weber-Fechner)�̖@���Ȃ郂�m�Ɉ˂�u�l�Ԃ�������g���̉������Ƃ��A���̂Q�{�̎��g���̉����Ɖ��̍������Q�{�ɂȂ����悤�Ɋ�����v�ƌ����̂����邻���ŁA����͎����ɂ���Ċm���߂�ꂽ�l�Ԃ̓����̂悤�ł���B

�ǂ̎��g�����ǂ̉��K�ɂȂ邩�͏ڂ����́A�u���K�Ǝ��g���̑Ή��\�v�Ɉ˂�̂����A�����ł͏ڂ������Ƃ͏Ȃ��āA���Y���g���́g���悻�h�̉��K�������ƁA�g���悻�h�ƌ����̂́A�u�����̉�440Hz�����v�ȊO�́u���K�Ǝ��g���̑Ή��\�v�ł͐��l���s�b�^���Ή����Ȃ�����ł���A�����������̑������鏊�Ȃł����낤���B

����́A���K�͕��ϗ��ƌ����A�u�I�N�^�[�u���̂P�Q�����������I�ɓ����������́v�ł���A����A����g�������1/3�I�N�^�[�u�o���h�Ƃ����������Ă悭����Ȃ��������@�ł���A�v�́A��l�Ɠ������@���Ⴂ�A�����ǂ����ł͈�v����̂��낤���A�p�r�̈Ⴂ�Ɉ˂郂�m�ł���A�����ł́A�䂪���m�ƑӖ��́A�ڍׂ͏Ȃ��āA�v�́u20Hz�̉��̓��ƃ~�̊Ԃ̉��Ń~�ɋ߂����̉��ł���v�ƌ������������ł���̂����B

|

���� |

���K |

���g��Hz |

|

C |

�h |

16.3515 |

|

C# /Db |

|

17.3239 |

|

D |

�� |

18.3504 |

|

D#/Eb |

|

19.4454 |

|

E |

�~ |

20.6017 |

���̓`�ōs���ƁA��L�̃A�C�h�����O���́g���悻�h�ȉ��̂悤�ɂȂ�B

|

�Ԏ� |

��P�s�[�N�� |

��Q�s�[�N�� |

��R�s�[�N�� |

||||||

|

��^��1�� |

20Hz |

�~ |

73dB |

80Hz |

�~ |

55dB |

|

|

|

|

��^�ԂQ�� |

25Hz |

�\ |

80dB |

40Hz |

�~ |

75dB |

|

|

|

|

��^��+���Ɨp�� |

100Hz |

�\ |

80dB |

160Hz |

�~ |

73dB |

50Hz |

�\ |

70dB |

����������Ή����擾�҂ł������Ȃ�A���K�Ƃ̂��Ȃ�̃Y���������A�����ɂ߂ĕs�����Ȋ����ŁA���ꂼ��A�u�Ⴂ�~�Ƃ�����S�I�N�^�[�u��̃~�́g�a���h�v�Ƃ��āA�u�\�ƃ~�́g�a���h�v�Ƃ��āA�u�\�ƃ~�̏��X���݂̂���g�a���h�v�Ƃ��ĕ��������̂ł��낤�B

�Q�|�U�D�ՊE��

��Ή����Ɖp��]�����Ă���_�ɁA���̊l���ɂ͗ՊE���A�ȒP�Ɍ����ΔN���������ƌ������ƂŁA5�˂���7�˂܂łɊl�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ă���B

�@�\�ɂ��ՊE���ɂ͔N��̃Y�����L��悤�����A�s�t�I�i�ȒP�Ɍ����g���̎��łȂ��Ƃ����Ȃ��āA��ł̓_���h�j�ł��邱�Ƃɂ͕ς��Ȃ��B

�����A�ՊE���ɗՊE�_������_�Ȃǂ͉Ƌחނ́u���荞�݁i�l�Ԃ���������̈ꐶ�̂��鎞���ɁA����̕����������Z���ԂŊo�����܂�A���ꂪ�����Ԏ������錻�ہB����Â��A�C���v�����e�B���O�Ƃ��Ă��j�v�Ǝ��Ă���悤�����A�u���荞�݁v���u�ԓI�ɍs����̂ɑ��A��Ή����̊l���ɂ͐������ȏ�ɂ킽�����ȌP�����K�v�Ƃ���Ă���悤���B

�p��]�Ƃ����`�͕ʂƂ��Ă��A���ʂ̉p��\�͂̊l���͐��N�̕��ʂ̊w�Z�̕��ʂ̌P���ł͂��̊l����������Ƃ͓��{�̉p�ꋳ��̉ߋ��E���݂�����Ζ��炩�ł���A�g�����ł���h�p��]���ɐG�����ꂽ�킯�ł͌����ĂȂ��̂ł͂Ȃ��낤���A����ƁA���ȏȂ�������Ε����P�X�N�x���珬�w�Z�ł��p�ꋳ���K�C�Ƃ�����j���ł߂Ă����悤���B

���W�r��̔]�Ȋw������̓������邱�Ƃɂ��߂炢���L��͕̂ێ�Ƃ��Ă͍ł��ł���B

�������Ȃ���A����1997�N�ȑO�ɂ������R�ŋ���̊�@���F������A���̍ŏI�`�Ԃ́u��Ƃ苳��v�ł���Ƒ��̍����~�߂�����s�����A���ʂƂ��Ă̎��s��F�߂�킯�ł͂Ȃ��A���ꂩ��10�N�����������R�c�����Ă��A����܂ŕ����Ȃƒ������Ă����l���g���ҁh�͉p��ɍS��炸�A����܂łق�30�N�Ԉȏ�ɓn��q�ǂ��B�̊w�͂𗎂Ƃ��������ӂ�F�߂�킯�ł͂Ȃ��A�������ӔC��N���Ƃ邱�Ƃ͂Ȃ��A�������Ė{���Ƃ͂������ꂽ�_�c��i�߂悤�Ƃ��镶�ȏȂ́A��@�̒��ōX�Ȃ錠�͂̊g���_���Ă���̂ł��낤���B

�Ȃ�A���S���ӔC���т��ʂ��āA�܂��͂ЂƂ܂�����Ă݂�Ηǂ��ł͂Ȃ����B

�q��Ă̓���͂����s�t���ɂ��낤�B�������A����V�X�e�����ɂ̓_�E������3�{�̎��Ԃ��|����ł��낤���A�s�t�I�ł͂Ȃ��B�q�ǂ��B�̑O�r�͑���ł��낤���A�~�����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B

�ǂ�ȗ͂�����Ȃ�̗͂ƂȂ�ΊԈႢ�Ȃ��u����ȌP���v�Ƃ���ɑς����鎩��̓w�͂��K�v�Ȃ͉̂p��Ɍ���Ȃ��B�����̉p�ꋳ�炪�ǂ��Ƃ����ӌ������邪�A���͋^��Ɏv���Ă���B

�l�Ԃ͌��t�ōl����B�]���āA�܂��́A�v�l�E���z�`�Ԃ̊m�����挈�ł���A��������Ȃ����ɓ��{��Ɖp��̗l�ɁA�P�Ɍ���ƌ�����蔭�z�`�����̂��̂��傫���قȂ郂�m����s�I�Ɋw�Ԃ��Ƃ́A�ߒ��I�ɑ傫�ȍ����������炷�\�����傫���̂ł͖����낤���Ǝv���B�������A���ʓI�ɂ͑S���V�������z�E�v�l�`�Ԃ����܂��\���͗L��Ƃ͍l����B

��Ή����̊l���ɂ͐������A�w�K��������A�ǂ�����L�͂Ȏ����f�[�^������悤�ŁA���肵�Ă��Ȃ��悤���B�ŋ߂ł͈�`���I�ȃf�[�^���o�Ă���悤�ŁA�����̊w��ɉ�����A�@���A���_�A�v���Ȃǂ��ꌳ�_����_�A�����āA�����_�ɔ��W���Ă����̂Ɠ������A�܂��ɂ�������̓���H���Ă���悤�ŁA�v�́g�悭����Ȃ��h�ƌ������Ƃł͂Ȃ��납�B

�������A���t��ʂɊւ��ẮA���̊m����3�`6�ƌ����Ă���̂ŁA���̊Ԃ̐e������J��Ԃ��w�K�ƌ����w�K���I�v�f�͕K�{�ł��낤�B

�R�D����g����

�@�R�|�P�D����g���Ǝ���

����g������Q�͊�{�I�ɑ������������Ȃ邩�A��Q�҂������z���ł����Ȃ����葱���̂ŁA���ʂƂ��āA��Q�͒����ɂ킽��ꍇ�������B�]���āA�����̔�Q�҂ɂ͊O���I�ɂ��A�����I�ɂ����炩�̒��o��Q�����Ȃ��炸���ǂ���ꍇ�����Ȃ��Ȃ��B

���ɖ�肪���������ꍇ���A�����ɑ���g���E�}�I��Ԃ����S�ɖY�ꋎ��l������悤�����A�����́A���̌���u���ɂ͔��ɕq���ɂȂ�v�ƌ������ǓI�Ǐ�͎c��B���ꂪ�������Ƃ���̒���g������Q����́g���A�����M�[�h�̏�Ԃł����邪�B

���ɔ�Q�҂�����̏ꍇ�́A���@�ȓI�ɂ͎���Ɛf�f�����ꍇ���w�ǂł���B�������A��������ɂȂ����̂��ŋߎ��X���肪���鎖�����邪�A����g���Ǝ���̉��Ƃ͍��{�I�ɈقȂ�B

��Ԃ̈Ⴂ�́A����́A�u�W�[�[�[�v�i��̖����Ǝ��Ă���ƌ����邪����͎��Ă��邪�������Ⴄ�j�Ɠ��̒��Ŕ������A�O���畷�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B����A����g���͂����܂Łu�h�[�[�[�v�Ƃ��u�E���[�[�v�ł���A���炩�Ɏ��g�����Ⴍ�A�����̊O���畷�����Ă���̂ł���B

�����A����g������Q�Ǝ���̍��{�I�ȈႢ�́A�������Ă���ꏊ�Ǝ��g�����S�R�Ⴄ�ƌ������Ƃ��B

��t�Ɏ��g���̈Ⴂ���������ƁA�����g����g��������h�ȂǂƂ����u�{���ɂ���Ȃ̂�����́H�v�Ƃ����悤�ȁg�a���h��t���Ă����B

�X�ɖ��Ȃ͔̂�Q���������ɂ킽��ꍇ�́AVAD�I�ɁA����͎��Ǔ��̑@�т̑��������A嗋��̑����ɓ���A���͂�S�������ƌ������Ⴊ����B����Ƃ��A���Ƃɂ����L�͂ȃf�[�^���W��]�݂������̂ł���B

�ƌ������Ƃ�O�u���ɂ��āA���e�̖{��ł��錻���I�Ȓ���g�����ƉE�]���]���ɂ��āA�u���_�v���Ă݂悤�B

�R�|�Q�D����g�����h�l���h�̉ߒ�

���Ƃ��ẮA����g�����h�C���h�ɂ́A�w�K���ior�o�����A�����j������������`�����S�Ăɉ\��������ƍl����B�����A

�@�܂��́A����u���Ă��A����g���̑��݂Ƃ����O��������A

�A����Ɍl�I�Ȑ����I�ȉ��炩�̗v�����������A

�B����g���̌p���Ƃ�����Ԃ��p�����A

�C����g�����l���ƂȂ�B

�D���̊Ԃ̔]�̔ϖオ���̂ɔ��f���A���ꂪ����g���nj�Q�ƂȂ�B

�E���̌�����S�ɋL�����������邱�ƂȂ����A�����M�[�Ƃ��Ďc��B

�ƍ��̂Ƃ���l���Ă���B

����g�����g�C���g�̒��ォ�炵�炭�A��̉ߒ��Ō����·B�`�D�̊��ԂɂȂ邪�A���̏�Ԃ��i�v�ɑ����̂��Ǝv���A�������ӂ������Ƃ����x������B�������A�����搶�̐f�f�ň�匈�ӂ����A�����z���A6�N�ȏソ�������A���Ȃ�̉��A�����M�[�Ǐ�͎c�郂�m�́A���ɂ�莀�ɂ����Ƃ͎v��Ȃ��Ȃ����B

�]���āA���̌o�����炷��Β���g���̎�������g���E�h����ɂ́A�l���Ɉ˂�ł��낤���A�g�قƂ�ǁg�i�ƌ����͍̂��̓��{�ł͊��S�ɑ�������u�₳�ꂽ���m�ۂ��邱�Ƃ́A������Ƒ��̎Љ����͂�������I�ɂ��e�Ղł͂Ȃ��j�����Ɗu�₳�ꂽ���ő������Ԃ�������g���E�h�ł��Ȃ����Ƃ͂Ȃ��Ǝv���B

���j�͐����O�Ɏ��������A����ł��܂�������A���͐��j�Z�p�͗��E���Ă��܂����̂��낤�B���]�Ԃ͂����A���\�N�Ə���Ă��Ȃ�������ł��낤���B

����g�����́A���������̐g�̋Z�p�I�\�͂Ƃ͔]�̈قȂ������ʂɋL������Ă���̂ł��낤�B

���o�̏�i���� �@auditory

scene analysis

���o�n���A���g�Ƃ��ė^�����Ă����|������A���₭�̐������A���ɉ��������Ă��邩��c������ߒ��̂��ƁB��X�������g���Ē��ڑ̌�����̂́A�u�Ƒ��̘b�����v�A�u�Ԃ̌x�J�v�A�u�^�̖����v�Ȃǂ̋�̓I�ȉ��ł���A�u���̑傫���v�A�u���̍����v�A�u���̓��������v�Ȃǂ̗v�f�I�Ȑ����ł͂Ȃ��B��X�́A�u�ǂ�ȉ����A�ǂ��ŁA�ǂ�ȕ��ɖ��Ă��āA���̉��Ƃ̊W�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��v���u���ɔc������B���p�����镨���I�Ȏ肪����̑啔�����A���E�̎��ɗ^����ꂽ�C���̎��ԓI�ȕω��ɂ����Ȃ����Ƃ��l����ƁA����͋��ٓI�ȓ����ł���B���o�n�̂��̂悤�ȓ������A���o�̏�i���͂ł���B���ɗ^�����鉹���M�����A���ԁ|���g���̍��W�ɂ����鉹�G�l���M�[���z�̔Z�W�i�X�y�N�g���O�����j�Ƃ��ĕ\���Ă݂�ƁA�قȂ������������肠���Ă���ꍇ�ɂ��A���Ɖ��Ƃ̋��ڂ���ɖ��m�Ɏ�����Ă���킯�ł͂Ȃ��A���̑��݂���͈͂��d�Ȃ��Ă��邱�Ƃ��炠��B���o�n�́A������A�l�̘b������A�y��̉��Ȃǂ̋�̓I�ȉ��Ƃ��đ̐������邱�ƂɂȂ�B���̍ۂɁA��̉������甭���Ă��鉹�̎��ԓI�ȂȂ���ɑΉ�����u���� auditory

stream�v�A����сA���̉������ɑΉ�����u������ auditory

event�v�Ȃǂ̎�ϓI�Ȃ܂Ƃ܂�̒P�ʂ�������B���̍ۂɁA��X�̃Q�V���^���g�����������B���̒��ɂ́A���g���i�{���W�j���������������ЂƂ܂Ƃ܂�ɒ������₷���Ȃǂ́A���o���L�̃Q�V���^���g�������܂܂��B���C�m�o�Ȃǂɂ����ẮA�m�o�w�K���̐����ɑ傫���e������B1970 �N��Ɏn�܂������o�̏�i���͂̌����́A�Q�V���^���g�S���w�̉e���������Ă���B�������A���܂��܂ȑ̐����̌������A���������ɓK������ߒ��ł���i���A�w�K�ɂ���Đ������A�Ƃ̍l���������d������_�ŁA����ȑO�̃Q�V���^���g�S���w�ɑ��Ĉ�����悷��B

�R�|�R�D����g�����h�l���h�̔]�̊w�K�I�ߒ�

����g������Q�҂̒���g�����h�l���h�܂ł̔]�I�ߒ����w�K���ior�o�����A�����j�I�ɐ��_���Ă݂悤�B

�u�h���[�[�[�v�Ƃ��A�u�E�����A�E�����A�c�v�Ƃ��������A��ɂ��̌p�����̂��߁A�����u���y�̂悤�ɘA���I�ȉ����i�g�[�����j�ɑ��ẮA�������������������v���鎖�ɂ��A�{�����y�ł͂Ȃ��������g�����������y�I�ɕ����Ă��܂��h�Ɠ����ɁA���A���邢�́A�������������������߂ɂ��A�]�܂ł��g�u���y�v�̂悤�Ɂh���f���Ă��܂��A�{�����y�ł͂Ȃ����������y�Ɓg����g���Ă��܂��A�����E���������悤�Ƃ���̂ł͂Ȃ��낤���B

�������A�����܂ő����͑����ł���A���F���y�ł͂Ȃ������A�p�ɂɁA���܂��A�����Ԍp���I�ɒ��悹����Ȃ��ƌ������������Ƃɂ��A���̔]���{���̉��y�Ƃ͈قȂ����u���v���g���y�h�I�ɏ������������Ă��鎖�ɋC�t���A�]�̊m�M�I�������n�܂�B

���́A�]���C�t���܂ł̊��Ԃ��������Ԃł���A�]�̊m�M�I������Ԃ����ʟT�a�I�Ɍ��ꂽ���Ǐ���g���nj�Q�ł͂Ȃ��낤���A�ƌ��������𗧂ĂĂ݂����B

�������A���̐������Ԃ́A�������̋����E�����Ǝґ��̊��m�̌̍��ɂ��A�����_�ɉ����Ă̓����_���ɐ獷���ʂł���͓̂��R�ł���B

�ЂƂ܂��A�����_�Ƃ����̂́A�������̐��l���͗e�Ղł��낤���A�̍��̊��o�F�m�x�̐��l�����e�Ղł͂Ȃ��낤�ƍl���邩��ł��邪�A�����A���ꂪ�\�ɂȂ�A���l���E�������̍D���ȁg�Ȋw�ҁh�Ƃ��Ă��ǎ����\�ɂȂ�킯�����炨�����낢�ɂȂ�̂ł͂Ȃ��낤���B�������A����ɂ͉����������邩����Ȃ��悤�Ȋe�E�̋���������҂��Ȃ���Ȃ炸�A���ʌ����I�ɂ͗L�蓾�Ȃ��ł͂��邪�B

�R�|�S�D����g�����h�l���h�̔]�̐������I�ߒ�or�g����g���_�����h

�ƌ������ƂŁA����g�����̏C���ɂ́g�w�K�i�������j���h�ior�o�����A�����j���K�{�ł��邱�Ƃ͖����ł��邪�A����݂̂łȂ����Ƃ́A������or�����悤�Ȋ��ɂ����Ă��A�����������g������Q�҂ƂȂ��ł͂Ȃ����Ƃɂ�薾���ł���B

�قړ����ɗL��͂��̉Ƒ��ł�����Q�҂Ɩ���Q�҂�����ƌ������Ƃ͌X�l�̐����I(��`�I)�v�����l������Ȃ��B

����g���͕��ʂ̉����I�ɂ́A���͂𑝂����ʂ���ł���B����͉f���TV�Ō���ꍇ�Ɖf��قŊς�ꍇ��A���y�����W�J�Z�Ƒ�^�̃X�e���I���u�ŕ����ꍇ���r���Ă݂�Έ�g���g�đR�ł���B

���݂ɉƒ�p�̃X�e���I���u�̃X�s�[�J�[�ł͒ቹ����45�`50Hz���x�܂ł��Đ��ł���̂���ʓI�ł���BTV���ŋ߂̑�^���ɔ����X�s�[�J�[���ǂ��Ȃ����̂��A�����ቹ�Ƃ��ɂ��Ȃ�ǂ������o��悤�ɂ͂Ȃ������A

���݂�NHK�Ɋm�F�����Ƃ���AM�����ł�50�i60�jHz�`7500Hz�AFM�����ł�50�i60�jHz�`20000Hz�͈͓��̉��̓J�b�g���Ȃ��ő��M���Ă���ƌ������Ƃł���̂ŁA������g���͐�Ε������Ȃ����m�́A�@��ɂ���Ă͒���g�������̔������炢�܂ł͕�������͂��ł͂���B

�������A���[�J�[�ɂ��傱���Ɗm���߂��Ƃ���A�I�[�f�B�I�@��͕ʂƂ��āATV�̍Đ��������g���т͋@���[�J�[�ɂ�鍷�ق͂��郂�m�́A50�`15000Hz���炢�ŁA���ۂɕ����������Ȃ̂́A200�`12000Hz���炢�̂悤�ł���A��{�I�ɂ�TV�ł͒���g���͕������Ȃ��B

�Ƙb���͂��ꂽ���A�����I(��`�I)�v�����l����ɂ́A�l�ނ̏o��������̉��Ɛl�ԂƂ̊ւ���z�����Ă݂�K�v������A������180�`200���N�̐̂ɑk��킯�ł���B���̂�������͋C���f���I�Ɉ�ԏ�肭�\�����Ă���̂�1968�N�ɃA�����J�Ō��J����A���{�ł�10�N���1978�N�Ɍ��J���ꂽ�X�^�����[�E�L���[�u���b�N �̉f��u2001�N�F���̗��v�̖`���V�[���́u�����́A�q�g�U�������̏b�ƕς��Ȃ��������������Ă������v�Ƃ����̂��s�b�^���ł��낤�B

���̂���̉��ƌ����A����I�ɂ́A�܂��́A�u���R�̉��v���u�������ړ��ɔ����Ĕ����鉹�v���u�����i�l�Ԃ̐�������̂����j�v���炢�������ł��낤�B�����āA�ł��d�v�ł������͉̂Ƒ��⒇�Ԃ̈ӎu�̑a�ʂƂ��Ă̓��ނ́u�����v�ł������낤�B����ɕC�G����قǏd�v�Ȃ̂́A�����ł͂Ȃ��l�Ԃ⓮���́g���h�ł������낤�B����͓G���������A�v�́A���S���ۂ��A���_�I�ɂ͐����肷��d�v�ȃ��m�ł������͂����B

����A�����̎��R���́A���̂����炬�A���Ŗ�t���C�ꍇ�����A�C�ӂł͔g�̉����炢�����Ȃ������ł��낤�B�������A���Ƃ��āA���R���̒��ɂ͌���I�ɐ��������E����悤�ȉ\���̂���n�k�A�n����A�ΎR�̕��A�^���A�Ôg�A���Ȃǂ̑傫�Ȏ��R���ہi���Ō����Ύ��R�ЊQ�j�ɁA���Ō�������g�����Ƃ��Ȃ��Ă����B���͍̏������Â�����ς��͂Ȃ��B

�����͓��R�A�����Ȃǂ̎Օ����͂Ȃ��A�g�������x�g���Ⴍ�A�Ƃɂ����u���v���̃��m���̂̑��݂����ɏ��Ȃ��A�����܂ł��Ȃ��A�����̗l�Ɍ����ɂ��u�}�X�L���O�v�͖��������ł��낤����A���������̉��܂ŕ��������Ƒz���ł���B�߂��Ȃ�l�̋C�z�������鎖���o�����킯�ł���B�����āA����g���Ƃ��Ȃ�Ή��L������̃��m�܂ŕ�����ꂽ�ł��낤�B

�̂���펞����g���������Ă������m�Ƃ��ẮA�C�̔g�ƉΎR�����Ƒꂭ�炢�ŁA����炪�Ñォ��_�Ƃ��Đ��߂��A���邢�͖����Ƃ��ċ�����Ă����̂́A��������������ɂ�郂�m�ł͂Ȃ��낤���B����ɂ́A���Âł͂Ȃ��A�Ñ�̛ޏ���������g��������A���邢�͒��V����c����̌����`�����o���ɂ��A��ЊQ�̊�@�����g�����犴�����A�\�m���A������悤�ɐ邢�A�ꑰ���ł̊�@����~�����Ȃǂƍl����A���ɂ������낢��ŁA���������������L��͂��A�ƍl���āA�l�b�g�Ō��������̂����A�q�b�g���Ȃ��B

�ƂȂ�ƁA����́g�V���h�Ȃ̂�����H�@�ł͂������܂Ƃ߂āA�ЂƂ܂��A�g����g���_�����h�Ƃ��悤�B

�������A�܁[�A�����������u�G�ψُ팻���i���������傤���傤�j�v�ƌĂ�郂�m�ŁA�n�k����������ۂ̑O�����ۂƂ��āA�����ُ̈�s����n�����A�n��Ȃǂ��N���邱�ƂŁA�u�{�������w��L�`���Љ�Ȋw(�l���Ȋw)�ɂ�����`������M�Ƃ��ĕ��ނ������̂ł���A�����̌�������E���Ċ��o�I�ɘ_���邱�Ƃ͌��������߂��Ȃ���Ȃ炸�A�����̑����ɂ͉���̉Ȋw�I�ȍ����◠�Â��A�M�����Ȃǂ��F�߂��Ă����ł͂Ȃ��Ƃ����_���A�܂��������Ă����K�v������B�v�������B

�������A���C�n�k����������\�����ł������É����n�k�h�ЃZ���^�[�ł́u���̂悤�ȑO�����ۂɊւ�����L�������̊F�l������W���A�n�k�̗\�m�ɖ𗧂Ă悤�Ƃ����̂��G�ψُ팻�ێ��W���Ƃł��v���Ƃ��āA�^���ɁA���̏������W���Ă���B

��Q�����҂Ƃ��ẮA�f��u�i�V�j���{���v�v�̉��Ƃ���b���䎌�́u�m���ƍČ����v�̉Ȋw�ɗ����āA�u���ꂪ�傫���������Ȃ��[���ɋ߂��S�z�Ȃ��v�Ȃǂƌ����Ă���l�͐�ɕ���Ȃ��l���B

�m�����Ⴆ���ꂪ��ł��낤�Ƃ��A�ŏI�I�ɂ͎��������q�̂P�ɂȂ邩�ǂ����A�����A�u�����肩�n�Y�����v�́g�̈�̊m�����_�h�Ɋ�Â��Ă���B���̎��Ȓ��S�I�g�̈�̊m�����_�h�������ă_�����ꓙ���I�m����10,000,000����1�̃W�����{���̖����ł��낤���B�n�k�̏ꍇ�͓��������爫���ł͂��邪�B

���݁A�Ȋw�I�Ŗ������̂ɉȊw�I�łȂ����Ƃ͌����Ȃ��B�����̔�Ȋw�������ˑR�Ȋw�̏펯�ɂȂ邩���m��Ȃ��̂ł���B

�G�ψُ팻��

http://www.e-quakes.pref.shizuoka.jp/data/koukan/

�ƁA�b�������ꂽ���A�ł́A�ޏ�or�ނ̉����́A��̂ǂ̂��炢�ł������̂��ƍl���Ă݂�ƁA�q���b�Ƃ��āA�ە��݂�����������Ȃ��B

�ۂ̒������R�~���j�P�[�V����

�ۂ͑���ʂ��Ē���g���L���b�`���邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��A�ŋߔ������ꂽ�B�]�E�̑��̗��͔��ɑ@�ׂɂł��Ă��āA��������̎h�������܂œ`�B�����B�����͂��̉����A30km�`40km���ꂽ�Ƃ���ł��L���b�`���邱�Ƃ��ł���B

�@���̗̈�́A�܂��������n�߂�ꂽ���肾���A���̉����L���b�`������A������ł͉J���~���Ă���ƔF�m�ł���悤�ɁA40km�̃]�E�̑��݂��F���ł���̂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���B

�ۂ̒������R�~���j�P�[�V�����@��{�����ELEPHANTISM

http://www.goodpic.com/mt/archives2/2005/05/elephantism.html

���ł��A�A�t���J����S���̑����̎���̒��ɂ́A����5.0�Ƃ�10.0���ƌ����l�����邻��������A����1.5���炷���3�`6�{�ȏ�̎��͂ƌ������ƂɂȂ�A���͂Ƃ͒P���ɔ�r�ł��Ȃ��ł��낤���A����ɋ߂����m������Ƃ���A�����̐l�ނ͓��R�f���ŕ����Ă������Ƃł����邩��A�q���b�Ƃ�����A����̃]�E�̔\�͂��炢�͎����Ă����̂ł͂Ȃ��낤���A�ƁA�v���Ă͌����̂����A���{��L���ȔE�҃n�b�g������̒��͈͂��݂Ɂu8.1�L���l���̉������Ƃ��ł���v�������ŁA�ǂ����A�ƂĂ��ۂɂ͓G��Ȃ��悤���B

�n�b�g������O���U

http://homepage2.nifty.com/hattorido/meikan/prof.html

����ƂƂ��ɁA�l�Ԃ������������m�́A�����ɂȂ��ċ���̏������L������܂Ŗ苿������܂ŁA���炭�l�ނ̏o�����ɋ߂����͑������̂ł��낤�B���̌���ߑ㕶�����n�܂�19���I�܂ł͓����l�ȏ��������̂ł��낤�B

���݂Ɏ�������g�����m�\�́h��D���h�̍��ŁA���H�ۂ̎����ɂ��āA��300m�悩��_���v�J�[�̋߂Â��Ă��鑖�s�������������B

�ȂǂƁA�l���Ă�����A�u���o�S���w�v�ƌ�������̕��̃Y�o���̕��͂��������B

���o������I�Ȕ��W�𐋂��������͓����܂��B��́A�Q���N���炢�O�ɚM���ނ��o�������Ƃ��ł��B���̂���̚M���ނ́A�������A�ォ�������߁A��^����ނ��������Ȃ���ɁA������A���Ȃǂ̐H�ו������悤�ȁA��s���̓����ł����B�����̚M���ނ́A�K�v�ɔ����āA�s���k�o�ƒ��o�Ƃ��l�������̂ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B�ł̒��ł��A�G�A�a�A���ԂȂǂ������邽�߂ɁA�k�o�ƒ��o�Ƃ͑�Ϗd�v�ł��B���o�Ɋւ��ẮA�Â���œG��ٕςɏo������Ƃ��ɁA�ǂ̕����ʼn����N�����Ă���̂���f�������m����\�͂��A�����̐l�ԂɂƂ��Ă������������邱�Ƃ����肦�܂��B�ł̒��Ɍ��炸�A�댯��ω����@�m���邱�Ƃ́A���o�̏d�v�Ȗ����ł���A�M���ނ��o�������Ƃ��ɁA���̋@�\������I�ɔ��W�����悤�ł��B

�l�Ԃ���ށA�Ƃ�킯�g�J�Q�Ȃǂɑ��Ă��̂悤�Ȍ�����������͚̂M���ޑn���L�ɂ����Ă܂����݂����������͚M���ނ̑c��̕ߐH�҂ł���A����̂Ƃ����Ă���

�l�ނ����t���l�������Ƃ��ɂ��A���o�̔���I�Ȑi�����������ƍl�����܂��B���̉ߒ��͐��S���N�O�ɐl�ނ��o�������i�K�ŁA���Ɏn�܂��Ă����\��������A150 ���N���炢�O�Ɍ��ꂽ���l�i�k�����l�Ȃǁj�̒i�K�ł́A�ނ炪�W�c�ňړ����Ȃ����A�̏W�Ɋ�Â������������s���Ă������Ƃ���A���t�ɂ���{�I�ȃR�~���j�P�[�V�������m�����Ă����̂ł͂Ȃ����ƍl�����܂��B

�����ˍD�@�u���ƐS ���o�S���w����j�v

http://www.kyushu-id.ac.jp/~ynhome/JPN/Auditory/Book/mimi01.html

�ƌ������Ƃł���B�S���w�I�Ȓ��o�ւ̃A�v���[�`�͏��Ȃ��̂Ő���Ƃ��撣���Ăق������m�ł���B

����g���̎����́u���̊�@�v�ւ̗\��������I�L���Ƃ��Đl�ނ�DNA�Ɏc���Ă����Ƃ��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��B

����g�����������ƌ������Ƃ́A�����ƒ���g�����ɖ����������̎���ɐ�����l�ԂƂ��Ă͐����₷���Ƃ����_�ł͐i���ł��낤�B

�������A�l�H�I�Ȓ���g���������ł��郂�[�^�[���o�������̂�19���I�O���A�G���W���̏o����19���I�㔼�ɂȂ��Ă���ŁA200���`400���N�̐̂ɑk��l�ނ̗��j�̃X�p�����猩����ŋ߂̂��Ƃł���A�Ԃ̃A�C�h�����O�A�{�C���[�A���O�@�A��^���C��Ȃǂ̑��������g�߂ȏZ���ɓo�ꂵ���̂́g���h�̂��Ƃł���ƌ����悤�B

�ق��60�N�̎��̗��j���猩�Ă������Ԃ��n�߂čw�������̂�30���N�O�A�G�A�R��������ɕt�����̂�30�N�قǑO�ŁA�قڎ������̐���̗��j�ƂƂ��ɐg�߂ɒ���g�������������Ă����ƌ�����B

����ɍŋߋƊE�����y�ɗ��ł���G�R�L���[�g�ɂ���Q�҂��o�n�߂Ă���ƕ����B�m���ɂ���͉����͏������A����ȊO�̉������Ă���悤�Ȓ��Ԃ�������܂��������Ȃ��Ǝv���B�������A���Ȃ̂́A�{���Ȃ犮�S�Î△���ł���͂��̐[��Ƀ��[�^�[���ғ��������A����g����������ƌ����_�ł���B

�������������ƌ������ƂŁA���炭��Ȃǂ̓��̓I��Q�͖����낤�B�������A�������̑����ɋC�t���A�u�����ȁv�Ǝv���n�߂���A�����Ԃ̎g�I�����͔@���ɏ������낤�ƁA�g���̃_���{�����ہg�ɂ��A���ۂ��傫���������A���_�I�ɎQ���Ă���͂����B

�]���āA�G�R�L���[�g�ɂ���Q�͕~�n�̂���قǍL���Ȃ��ՐÂȏZ��X�ɋN����ƍl����B

�S�D�]�Ɖ�

�S�|�P. ���̓�����i���o�n�̊��o��j

�܂��͉��͐l�Ԃɂǂ̂悤�ɓ`���̂��A���̂��߂�wikipedia���Q�l�������炢�����Ă݂�B��������]����͎����Ă͂��邪�A�f��܂ł��Ȃ��A�]�̂��Ƃ�m��킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�����ɂ͑S�āu�ƌ����Ă���v���t���B

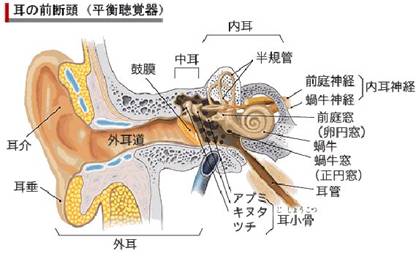

�O�����璮�o�玿�܂�

�O�����璮�o�玿�܂�

�O���͎���i�������F�����鎨�̕����j�ƊO��������Ȃ�B����́A�p���{���A���e�i�̂悤�ɋ�C����`��鉹���̉����������ďW������@�\�����݂̂Ȃ炸�A���̕��G�Ȍ`�Ԃ���A�����̕����ɂ���ĉ����`�B�������ς�邱�Ƃŏ�E�O��E���E�Ƃ�����������ʂɖ𗧂��Ă���B�O�����͖�20�`30mm�̒����������Ă���A�ۖ��ŏI���B

�����́A�ۖ��A�����A���ʂ����A���Ԃݍ���3�̎������i�����傤���j���Ȃ�B��C�U���ɂ��ۖ��̐U���������̃����p�t�ɓ`���ہA3�̎�������`��邱�ƂŁA�ۖ��Ƃ��Ԃݍ��̖ʐϔ�̊W�ƂĂ��̌����ɂ�舳�͂���22�{�ɏ㏸����B�܂�V�R�̕����I�ψ����̖������ʂ����Ă���B�x�[�g�[�x���͎������̓����������Ȃ����d�����ɜ늳���Ă����Ƃ����Ă���B

�����́A�ۖ��A�����A���ʂ����A���Ԃݍ���3�̎������i�����傤���j���Ȃ�B��C�U���ɂ��ۖ��̐U���������̃����p�t�ɓ`���ہA3�̎�������`��邱�ƂŁA�ۖ��Ƃ��Ԃݍ��̖ʐϔ�̊W�ƂĂ��̌����ɂ�舳�͂���22�{�ɏ㏸����B�܂�V�R�̕����I�ψ����̖������ʂ����Ă���B�x�[�g�[�x���͎������̓����������Ȃ����d�����ɜ늳���Ă����Ƃ����Ă���B

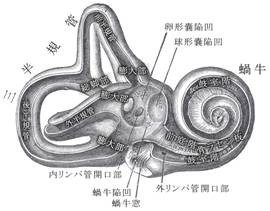

�����͑������̒��Ɉʒu���A���a1cm���x��2��蔼�����Ă���J�^�c�����̂悤�Ȍ`������嗋��i�����イ�j�A�O���K�ǁA�O����Ȃ�B���̂����A���o�Ɋւ��̂�嗋��ŁA�����ɉ��̐U����_�o�i嗋��_�o�j�ɓ`���邽�߂̍\��������B�O���A�����͂����U����`���邽�߂̍\���ɉ߂��Ȃ��B�����A�O���E�O���K���͕��t���o����e���邽�߂̊튯�ł���B

�����͑������̒��Ɉʒu���A���a1cm���x��2��蔼�����Ă���J�^�c�����̂悤�Ȍ`������嗋��i�����イ�j�A�O���K�ǁA�O����Ȃ�B���̂����A���o�Ɋւ��̂�嗋��ŁA�����ɉ��̐U����_�o�i嗋��_�o�j�ɓ`���邽�߂̍\��������B�O���A�����͂����U����`���邽�߂̍\���ɉ߂��Ȃ��B�����A�O���E�O���K���͕��t���o����e���邽�߂̊튯�ł���B

�ŁA嗋������A������3�w�\���ɂȂ��Ă���i�ォ��O��K�A嗋��ǁA�ێ��K�j���ꂼ�ꃊ���p�t�ȂǂŖ�������Ă���B���Ԃݍ��̐U����嗋��̓�����̏����i���~���F����j�ɓ`���A�����̃����p�t��U�������A�R���`�����ڂ�����ꖌ��U��������B���̂Ƃ��ł������U�������ꖌ�̈ʒu�����̎��g���ɂ��قȂ�A�������̕���������t�߁A�Ⴂ���̕�����������牓���ʒu�̊�ꖌ��U��������B���̐U�����R���`��̂����̓��L�эזE�̕s���т�ό`�����A�C�I���`�����l�����J�����זE��d�C�I�ɋ��������A�����_�o�ւƓ`������B

���̂悤�Ȋ�ꖌ�̕����I�Ȏ��g�������ɉ����A���L�эזE�̓���̎��g���ւ́u�`���[�j���O�v�Ƃ��������I�ȗv�f�ɂ��A��X�͉����F�m�̏�������A���g������_�o�זE�����Ƃ������ɕϊ����Ă���̂ł���B

��ꖌ�̎��g�������������x�P�V�[�iGeorg von Bekesy�j�͂��̋Ɛт�1961�N�̃m�[�x����w�����w�܂���܂��Ă���B

������ɂȂ���Ȃ��Ȃ��ǂ�ł��ǂ�����܂����̂ŁA�����Ɖ���₷�������Ƃ��}��T�����̂ł����A�ЂƂ܂��͌�����܂���ł������A嗋��ɂ��Ă̂������낢�L���������܂����B

Ear's spiral responds to bass�i���̂点��͒ቹ�ɔ�������j

嗋����Ȃ��点���ɂȂ��Ă���̂��Ƃ������ɂ��ẮA���̓��ǂ�������ł��点���ł����g������\�͂ɍ��������̂ŁA�u��Ԃ�ߖ邽�߂ɂ点���ɂȂ��Ă���v�Ƃ���Ă������������A����A�A�����J�A�o���_�[�r���h��w�̃}�m�[�T�L���m��́A嗋��k�̂点��̊O���̉��ʼn��g�̎��g���ɏœ_�����킹�Ă���̂����A���ɒ���g���̌��o�ɑ��āA�U���ɑ��ĕq���ȍזE�̓��������e�Ղɂ��Ă���Ƃ��Ă���B

�A�i�[�o�[�̃~�V�K����w�̃J�[�����̍\��������Grosh���́u�����҂��������Ȃ�A���͎��������v���Ă����Ԃ�萸�I�ł���A���������זE�����w�������ނ��āA嗋��k���Z���V�X�e���Ƃ��ĉғ�����Ƃ݂Ȃ��K�v������v�Əq�ׂĂ���B

�܂��A嗋��ǂɂ͉Q�����\���ɂ��A�点��̉����ő���������g���i�ቹ�j���A������ő���������g���i�����j�ɔ�ׂ�20�f�V�x����������Ă���A�Ƃ��Ă���B���m��́A�t�̂Ŗ������ꂽ�Q������̊ǂ𐔊w�I�Ƀ��f�������A�F�X�Ȏ��g���̍����荇�������̓`���̗l�q�𐔊w�I�ɉ�͂����B

20�f�V�x���Ƃ����͕̂��ʂ̉�b�Ƒ|���@�̉��̍����������B

�܂��AGrosh�����A20dB�����iboost�j����Ă���ƌ������Ƃ͐l�H�����̐v�ɂ��d�v�ŁA�点���ŏ��^�����ꂽ�@�����邱�Ƃ͔�r�I�e�Ղł���ƌ����Ă���B

�@�N������Ȃ�Ɖ������m����\�͂��ቺ����̂ł����A�Ⴂ������蕷�����₷���̂́A���̎����ɂ��̂�������܂���B

Biology News �@Ear's spiral responds to bass

http://www.bioedonline.org/news/news.cfm?art=2414

���̌�A�����_�o�ɓ`�B���ꂽ�_�o�����͔w���ƕ�����嗋��_�o�j���o�āA�قƂ�ǂ��Α��́i�ꕔ�����́j��I���[�u�j�ɒ��p����A�O���ёсA���u�A�����G������o�đ�]�̒��o�玿�ɓ`�B�����B

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B4%E8%A6%9A

sound ���̒m��

http://homepage2.nifty.com/arumukos/unnk/unncssry/snd.html

�S�|�Q. �]�̉��̊��m

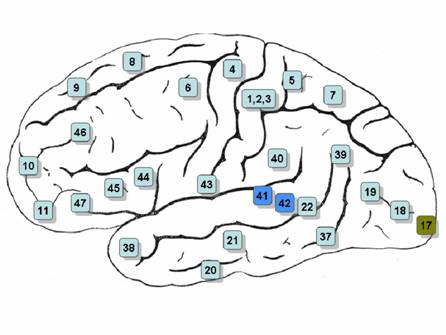

���āA���̑�]�玿�����A���̕��ʂɂ���Ė����⓭���S�������Ă���A������@�\�Ǎ݂ƌ����A�����A���o��A���o��Ȃǂ̌Ăі��́A���̂悤�ȋ@�\�����ɕ��ނ��ꂽ�A��]�玿�́u���ʁv��\�������̂ł���B

�ڂ����́A�u���[�h�}���iBrodmann�j�̑�]�n�}�i�E�}�j�Ƃ����̂�����B�����20���I�����Ƀh�C�c�̉�U�w�҃u���[�h�}����������]�玿�̋敪�n�}�̂��ƂŁA��]�玿���������Œ��グ�A�\���I�A�`�Ԋw�I��͂ɂ�錋�ʂ̐��ʂŁA�ނ̌������ʂ́A20���I�㔼�̐����w���U�w���猩�Ă���{�I�ɂ͐��������Ƃ����炩�ɂȂ��Ă���A�]�����w�I�ȉ�͂ɂ��敪�̕\���ɂ��s�����ǂ��̂ŁA���݂ł��悭�p�����Ă���B

�u���[�h�}���̔]�n�}�ł͑�P�삩��52��܂Ŕԍ����t�����Ă��邪�A48�`51�삪�����Ă��邽�ߎ��ۂɂ�48�̈�ƂȂ��Ă���B

�}�̃u���[�h�}���n�}�́A���ɂ͍ŏ������猩�����m���낤���炢�͉��������A�ǂ��炪�O�Ȃ̂��`���b�g���M���Ȃ��������A�ڂ����́A�u�q�g�̑�]�����̏�O���ʂŁA���̑�]�������O�����猩�����̂ŁA�}�̍����O�A�E�����A��͋N��������Ԃ̏�A���͋N��������Ԃ̉��ɂȂ�B�v�ƌ������ƂŁA�v�́A�����̔]�������̉��̕����猩�����m�Ǝv��������ŁA�}�̍����̕��ɕ@�Ƃ������L�邱�ƂɂȂ�B

�ŁA����F������̂͑�]�玿�̕����́A�ꎟ���o��ƌĂ�������t�̉�������i�����t�̍����̊O���a���̕��ʁj�Ɉʒu�A�}��41,42�ɋɍ݂��Ă���B�܂��A�������o��ł�嗋��̊�ꖌ�ɂ�������g���z��ɑΉ����đ��ΓI�ʒu�W���Č�����Ă���A�g�m�g�s�[�ƌĂ��B�s�A�m�̌��Ղ̂悤�ɉE���獶�֕���ł����ł��ˁB

���Ȃ݂ɁA�ꎟ���o��̑�17��́A�}�̉E�[�A�㓪�t�̒����a�̏��Ɉʒu���Ă���A���o�A����ɐڂ��Ă���B�ڂ�������������\�Ȍ���A�œ_����������Ȃǖ{���ɔ]�͗ǂ��ł��Ă���Ǝv�킴��Ȃ��B

�S�|�R�D�L���̎d�g��

�ł́A�������āA�]���F���������̏��́A�l�Ԃ̋L���Ɏc��̂ł��낤���B�����ŁA���Ɍ��炸�]�̋L���̎d�g�݂ȒP�ɒ��K���ɂ����炢���Ă݂悤�B

�]�̋L���̎d�g�݂Ƃ����l�ȃ_�C�i�~�b�N�i���I�j�Ȋ������A�����Ă���l�Ԃ̓��W�����Ɏq����ɂ��āA�]�̊������O����ώ@������A�ނ��o���ɂ��Ċώ@�ł���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA����������U�w�ɂ͉𖾂ł��Ȃ��B

�u���̗ǂ��Ȃ�n�u���v�ƌ����������̂悤�Ȓ����S�҂̂��߂ɂ�����悤�ɏ����ꂽ�T�C�g�i���j���Q�l�ɁA����Ɏ����Ŏ����ɐ�������ړI�ŏ��������Ă݂��̂����A���X�A�T�C�g�ɂ��u�]�̓����͉𖾂���Ă��Ȃ�����A�������ۏ͂Ȃ����ǁE�E�E�B����ł������Ȃ�ǂ�ł݂Ă��������B�v�ƒf�菑�������邭�炢�ŁA���̂܂ܒ����B

�L���ɂƂĂ��[���W���Ă���]�̕��ʂɁu�C�n�v�i�����j�Ƃ����̂��L��i�����������ɂ́u�炵���v���S�ĕt�����ʓ|�Ȃ̂ŏȂ��j�B�C�n���ŋ߂ł͌��\�L���ɂȂ��Ă��邪�A���Ȃŏ��͊C�ɂ���u�g�h�v���Ǝv���Ă����B�g�h�͊����ł́u�C�n�v�Ə����B���łɍ��ł͗L���ɂȂ����u�g���E�}�v���ŏ��́u�Քn�v�Ǝv���Ă������炢�����炨�悻�m��ׂ��ł���B

�ŁA�ꉞ�������Ă݂�ƁA��]�玿�E�����t�̓����ɂ������]�����p�ꕔ�ɓˏo������]�Ӊ��n�̈ꕔ�B���E�Ɉ�����݂��A�q�g�ł͒��a��Z���`�A�������܃Z���`�قǂ��튯�ł���B�ꏊ��

�@

�V�������́A�C�n�ɂ���[�v�f�ɔ�������_�o�זE]�𒆐S�ɓd�C�����ꑱ���A�Z���L���ƂȂ�B

�A

�C�n�ɂ���[�v�f�ɔ�������_�o�זE]�ɉ��x���d�C���ʂ�ƁA���Z�v�^�[�i��e�́Areceptor�j�Ƃ����A�����̑̂ɂ����āA�O�E��̓�����̉��炩�̎h�������A���Ƃ��ė��p�ł���悤�ɕϊ�����d�g�݂��������\������������A�_�o�`�B�����ʂ��������肷��B���̌��ʁA�C�n�ɗ����d�C�������ɂ킽�苭���p������悤�ɂȂ�B�����LTP�i Long Term Potentiation�A���������j�ƌ����B

�B

�������A�C�n�ɂ���[�v�f�ɔ�������_�o�זE]�ɓd�C���ʂ�Ȃ��ƁA�d�C�͂�����������A���Z�v�^�[��_�o�`�B�����ʂ��₪�Č��ʂ�ɂȂ�L���͖Y��Ă��܂��B

�C

����A����LTP������������A�J��Ԃ��ꂽ�肷��ƁA�C�n�ɂ���[�v�f�ɔ�������_�o�זE]�𒆐S�ɃV�i�v�X���L�сA�`�����ꂽ�_�o��H�́A���e�ʂʼnY���̍����C�n�����e�ʂŁA�Y���̒Ⴂ��]�玿�𒆐S�Ƃ����]�̊e�ӏ��ֈړ�(�]��)�����B

�D

�C�n�ɏ��͎c�炸�A��]�玿�̑����t�𒆐S�Ƃ��������ɌÂ��_�o��H���`������A�ꐶ�o���Ă�����ƂȂ�B

�E

����ɗv������Ԃ͔��N����2�N���x�ƌ����Ă���B

���u���̗ǂ��Ȃ�n�u���v�@http://www.slg.ne.jp/category/h10.html

���r�J�T��̃z�[���y�[�Whttp://gaya.jp/research/hippocampus.htm

�ƌ������ƂȂ̂����A�����_�o��H�̌`���Ɋւ��ẮA���{�_�o��H�w��ƌ����Ƃ���ł��������������̗l�ŁA��H�`���ɗv������ԂɊւ��Ă��A���ɋ�̓I�ȋL�q�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��������A�u�Â��_�o��H���`������A�ꐶ�o���Ă�����ƂȂ�B����ɗv������Ԃ͔��N����2�N���x�ƌ����Ă���v�Ƃ��������ł̋L�q���A����g���nj�Q���ǂ܂ł̐������Ȃǂƍl����Ƃ͔��ɔ[�����₷���B

�܂��A���≽�l���̔�Q�҂́A�u����g��������������Ă��������g���ɕq���ł���v�ƌ����A���ǓI�Ǐ�i����g�����m�\�͂������Ȃ��j���u�ꐶ�o���Ă�����ƂȂ�v�Ƃ���Δ[���������B

�������A�g����g�����h�������l�ނ̗��j�̒��̑��Â̎��ォ��A�n�k�A�ΎR�̔����A�Ôg�A�R����A���Ȃǂ̎��R�ЊQ�ƂƂ��ɋL���Ƃ��č��荞�܂ꂽ�{�\�I�Ɏ����Ă���L���ƌ������m������Ƃ���A���X�����āA�_�o��H���`������܂ł��Ȃ��A�P�ɂ��̏����ĂыN�����ςނ��Ƃł��邪�A�]��ɂ��Â��L���Ȃ̂ŁA���S�ɍ폜����Ă��܂��Ă���l������ł��낤���A���ɂ����Ă��ĂыN�����̂Ɋ|���鎞�Ԃ��l�ɂ�荷������͓̂��R�ł��낤�B

�ƁA�i�߂Ă݂āA�ŁA�ǂ�����Ύ���̂��ƌ������ƂɂȂ�̂����A���́A����g���̂��Ƃ����S�ɖY���悤�ɂȂ�܂Ŏ���Ȃ��Ǝv���B

�ЂƂ܂��A�����l����ƒ���g������Q�̊����ɂ́A���]�ɗL��ł��낤����g�����̋L�����p�\�R���Ȃ�DEL�i�폜�j�L�[�����������̂����A�]�̏��͂ǂ�������ȊȒP�ɂ͍s���Ȃ��悤�ł���B

�ƂЂƂ܂��A���̂��炢�ɂ��āA�u��Ȋw�I�����v�Ƃ���Ă���u�E�]�E���]�_�v�I�ɒ���g�����̏C�����l���Ă݂悤�B

�N�h�N�h�Ƃ�����x�A����g�����h�l���h�̔]�I�ߒ������x�́A���]�E�E�]�ƌ����A�튯�Ƃ��Ăł͂Ȃ��A���]�I�E�E�]�I�]�̓����Ƃ��āA�l���Ă݂�B

�����A�G���́A�{���A�]�I�ɂ́A�E�]�����u�C���[�W�L���A�����E�Ђ�߂��A�|�p���E�n�����A�u�ԋL���A���݈ӎ��v�Ƃ������ӎ��]�Ƃ��Ă̋@�\�ɂ��A�u���ӎ��I�ɁA������ʂɎ����I�ɏ������A�P�Ȃ�C���[�W�Ƃ��āv�ꎞ�I�L���Ƃ��āg���������h�I�ɏ������Ă��܂����ł���A�܂��A�{���������ׂ����Ȃ̂ł���B�����A�����ɂ͐F�X�Ȓ�`�����邪�A�]�I�ɂ͎��́g�E�]�I�ɏ������ׂ����h���u�����v�ƒ�`�������B�Ӗ��������Ȃ����i�l�Ԃ̌��t���܂߂āj�͒���g���Ɍ��炸�A�{���I�ɁA�g�E�]�I�ɏ������ׂ����h�i�������������j�Ȃ̂ł���B

�E�]�Ŏ��Ԃ������Ē���g���̃C���[�W���j�l������A�i���̃C���[�W�͍��]�ɃX�g�b�N����Ă���j�u�E�]�̑����ł��鍶�����h�����Ă��ƁA�i���]�Ɂj�����Ă����i�L���ɂ��j�E�]�͍Ăъ������X�^�[�g�����āv�����ƌ����}���͂ǂ��ł��낤���B

�E�]���]�A�E�������ƍ�������B�Ԉ���Ă�����S�����B

�������A����g�����́u����v�ł́A

�@�u�����I�ɑ��������狎�蓾�Ȃ��i���u����������or�����z���v���Ƃ��ł��Ȃ��v�ƌ�����

�A���̌��ʂƂ��Ắu�����̎��ԓI�p�����v�̂��߁A

�]�Ƃ��ẮA���]�����u����I�F���A�_���I�v�l�A�v�Z�A��������L���A���݈ӎ��v�Ƃ����ӎ��]�Ƃ��Ă̏�����������Ȃ��Ȃ�A���ʓI�ɍ��]�I�Ɂu������菭�ʂ������v������Ȃ��A����A���́g�w�K�h������Ȃ��ƂȂ�A

����ɂ́A

�B���������l�I�ɂ͂������A���I�ɂ��r�����������ior�����Ȃ��j�Ƃ����u�R���g���r���e�B�̌��@�v�i�����������x�z�ł��Ȃ��j�i���j�ɂ������炳���S���I�v�������͊��������炵�A�E�]�̖��ӎ��]�Ƃ��Ẵ����b�N�X�����ۉ��Ȃ�����I�ɗ}������A�X�g���X�Ƃ��Ĕ������A�l�X�ȏǏ��悷��̂ł͂Ȃ��낤���B

��

�u�ߗב������߂���R���g���r���e�B�̏����@���I����̏����E�Ɣ�Q�҉^���̉\���̌����𒆐S�Ɂv�@���M��i2005/10 �@����w�@��w�@�I�v�j

���������Ă݂�ƁA���͉̏����Ɏ��Ă���Ǝv��Ȃ����낤���B�����A�u�����ŗǂ����疈�����w�K���Ȃ����v�ƌ����A�p�ꌙ���ɂȂ��Ă��܂����q�ǂ��̏ꍇ�Ƃ��A�E��̏�i�ɂ��u���t�ɂ��\�́v�Ƃ��Ńm�C���[�[��T�ɂȂ��Ă��܂��ł���B

����g������Q����w�̊w�K�Ǝ��Ă���̂́A�g�w�K�̐i�h����g������Q�҂͒���g�������ɗl�X�Ɏ��ׂ��ɋ�̓I�ɒ���g�������u���t�v�ŕ\�����悤�Ƃ��A�܂�����_�ɂ�����B���������̕\���͐獷���ʂł���ɂ�������炸���ꂼ��ɒ��X�ɏ�肭�\�����Ă���B�������A����͈�ʂ̐l�ɂ͂Ȃ��Ȃ��������ɂ����\���ł���ꍇ�����Ȃ��Ȃ��B����́A����g������Q�ҒB�͒P�Ȃ�g���h�����������Ӗ����錾�t���̂悤�ɔ]���������Ă��邩��ł͂Ȃ��낤���B

���̖{������ׂ����̏������ł����ɋ�Y����]�̉ߒ�������g���nj�Q�Ƃ��Č���A���̌��ʂ��g���A�����M�[�h�ƂȂ�̂ł͂Ȃ��낤���ƍl����B

�������A���݂̒���g���g���Ɓh�͂���Ȏ��͒����������Ă��Ȃ��ł��낤���A���X�������������z���Ȃ��l�ł��邩��A���R�Ȃ���A���̘_�ɂ́A������A�����W����̊w�p�Ior�Ȋw�I�ȗ��t���̗ނ͉��疳���B

���������A�]�̌����œ�������ł���^���Ă���̂͐��_��Q�҂̒��������Ȃ̂����A�������A����͔]�Ɍ��������ƂłȂ��A�߂������Ƃł���A�d���Ȃ����Ƃ����A��Q�ҁA�����͔�Q�҂Ƃ����A�����A���ʂƂ͈Ⴄ�Ɋׂ����̐l�ԁi�łȂ��Ă��ǂ����j�̑��݂������ď��߂Ă��̔�Q�ɑ��钲���������n�܂�̂ł���B

�����l����A����g������Q�͔]�ƒ��o�Ƃ̌����ɂ͓��ɑf���炵������ł���A�����܂ޒ���g������Q�҂_�A�S���A�]�A���̕��삩��A�P�Ȃ�g���ҁg�Ƃ��ď�������̂łȂ��A�u�f�ށv�Ƃ��āA�u�������b�g�v�Ƃ��āA�ނ�̋�ɂ̏Ǐ���u�Ȋw�I�v�ɒ����������邱�Ƃɂ��A�]�ƒ��o�́u�_��v�ɋ߂Â��f���炵�����ʂ������邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��ƍl����B

�������A����܂ł����x�������Ă���悤�ɁA�������������z�͏��Ȃ��Ƃ������̒���g���g���Ɓh�B����͑S���o�Ă��Ȃ��B���炭�������������z���ނ�́g���h���䂦�ɑS�������̂��A���邢�́A�����܂ňӐ}�I�ɁA�O��I�ɖَE���������A���邢�َ͖E������Ȃ��ƍl���邵���Ȃ��̂ł���B

�u�]���BOOK Science@Sugar�vhttp://www.sugar.or.jp/brain/

�����ƐS���w�̃T�C�g�@�u�e�L�̗V�я�vhttp://www.oak.dti.ne.jp/~xkana/psycho/

��Ή�����p��]�̂悤�ȗՊE���̓_���l�������ɁA����g�����m�҂�����Ǝ����o�߁u�ŏ��͉E�]�A���̌�͍��]�v�Ƃ����o�߂�H��Ƃ���Ƃ��āA��Q�҂Ƃ��čl����ƌ������A�v���o���Ă݂悤�B

�ŏ����́u�������v���͈�̉����낤�Ǝv���i�E�]�ŃL���b�`�j�B���ꂪ�x�d�Ȃ�A�s��������Ò��͍����A���Ȃ��Ȃ��������܂ł̎����̎��Ă�m�����t����]������i���̎��_�Ŋ��Ƀf�[�^�x�[�X�I���]���t����]�����Ă���͂��ł��낤�j���A���_�͂łȂ��B��������̂͂��A�]�̂ǂ��ɂ����X�f�[�^�������̂�����d���Ȃ��B

���̓����̏o�Ȃ����s������A�u�������ȏ�ɂ킽�����ȌP���v�ƍl����ƁA���傤�ǒ���g���nj�Q���ǂ܂ł́g��ʓI�g�ȁu�������v�ɓ�����Ƃ���A���\��肭�������邪�A��Q�҂̐������͐獷���ʎ��̏ꍇ�͐������͗v���Ȃ������B

���̌���A���������Ȃ����W�Ȃ��A�ۉ��Ȃ��A�x�ނ��ƂȂ�����g�����́g���P�w�K�h�͑����B����́A���̐��]�Ɠ����Ȃ̂ł��낤�B���ʂƂ��āA���Ȃ�g�D�G�Ȓ���g�����l���ҁh���ł�������A�ƍl����ƂȂ��Ȃ��}���Ƃ��Ă͂������낢�B

�Z�p�I�\�͂��K�v�ƂȂ�A���]�Ԃɏ��邩�A�j���邩�Ȃǂɂ́A���f�[�^�������̂ʼn��Ƃ�����Ȃ����A�����Ԃ̉^�]�Z�p���A���Ȃ�N��s���Ă���ł��A���ԂƓ��R�Ƃ��ẴJ�l�����|����ΏC���ł���悤�ɁA�g����g�����h�l���́g���P�w�K�h�ɂ́A�����A�ՊE�_�Ȃǂ͂Ȃ��A�N���̏̍��ɂ��g�C���h�ɗv������Ԃ͈قȂ�ł��낤���A����ɂȂ��Ă���̒���g������Q�҂��������Ƃ�����A����g�����́g�l���h�ɗՊE�_�������ł��낤���͊ԈႢ�Ȃ��B

�g����g�����l���h�́A��Ή����̊l�����ꡂ��Ɂg��Ɂh�̓�����܂˂Ȃ炸�A���́g�˔\�h�ɂ́A�������āA���������w�K������`�����ƌ����A�����̂��̂��Ȃ��A�܂��āA�}�j���A�����g����@�ցh���Ȃ��B�����A�g�����C�����h���L��݂̂ł���B

�������Y���w���猩���ɖَE�Ƃ������A�ȉ��̂悤�ȉȊw�I���n������ؓI�u���v�Ȃǐ��܂�悤�������̂ł���B

�@�i����g���́j�Z���Ԃ̂��I�����ł́i�����I�e���́j���m�łȂ��Ƃ������_�ɂȂ��Ă��邪�A�����Ԃ̂��I�łǂ̂悤�ɂȂ邩�Ƃ������Ƃ͎������Ȃ����A���_�Â��邱�Ƃ͓���Ƃ������Ƃ�����ł���B������e�����͂����茻���܂Ŏ������悤�Ǝv���ƁA�܂��ɐl�Ԃ̐l�̎����ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�e�����������ꍇ�̉����m�łȂ������͂ł��Ȃ��B

�@�����I��S���I�Ɣ��f�������͔��ɑ���ɂ킽��A���l�����傫���B�l�Ԃւ̂��I�ʁi����g���̃��x���j�Ɣ����i�����A�S���I�e���x�j�Ƃm�Ɍ��т��邱�Ƃ͂���߂ē���̂�����ł���B

�u��������@Vol.�R�V No.�P�P(�Q�O�O�P)�v�́u���W/����g���������̍ŐV����v�@

���c�ەv(��`���������� �q��������Z���^�[�����j�i�������͓������s���ɂ��j

�@���c�������Ƃ���́u�l�̎����v�́u����g���̒����Ԃɓn�锘�I�ɂ��e�����������ꍇ�v�u���̂��́v�Ɋ��ɂȂ��Ă��܂����悤�Ȕ�Q�҂��炷��A�o�J�ɂ���ɂ��قǂ�����ƌ��������B

�����Ȃǂ���܂ł��Ȃ��A�����̖ڑO�Ɂu��Q�v��i���Ă����Q�҂Ȃ�l�Ԃ����Ƃ��đ��݂���̂ł��邩��A�܂��́u�����v����������Ɓu�ώ@�v���邱�Ƃł���B

�u�����v���ǂ��܂Œ��ׂ������\�����邱�Ƃ��Ȃ��A���炭�u�����v���u�ώ@�v���邱�Ƃ����A�u�m���v�Ȃ���̂ł���͂��Ǝv���̂����A�Ǖ��ɂ��Ă��̍�Ƃ͍s���Ă��炸�A���R�̌��ʁA�ςݏd�˂悤�Ƃ��閾�m�ȍ�Ƃ��Ȃ��܂܁A���܂����@�I�ȍْ�Ƃ�����ɂ����āu�m�����Ȃ��v���ƌ������s�s�ɂ܂�Ȃ����Ƃ�邤�B

�ƌ������ƂŁA����g������Q�ɂ��ẮA���́A�Ȋw�I�Ȏ����f�[�^�͉����Ȃ��B

�R�|�Q�DDSM

�����A����g������Q�҂̋ꂵ�݂��A�S�āg�P�Ȃ�C�̂����h

�Ȃ�A���o�I�Ȗw�ǂ̕a�͕\�ʓI�Ɉُ킪�Ȃ���A�g�P�Ȃ�C�̂����h�Ƃ��āA���u���Ă�����̂ł͂Ȃ����B�ނ���A�g���ҁh���i����l�X�ȏǏ�ɂ���炵���a����t���u�a�C�v�Ƃ��A�f�Ô��������ߑ��w�͍��\�ł͂Ȃ����B�ȂǂƎv���Ă�����A���ƁA���ɁA���̂Ƃ����A�u������a�C�H�@������a�C�H�@������a�C�H�@�ց[�A����Ȃ̂��a�C�I�v�ƌ������炢�A�`���b�g�C����������A���ł��a�C�ł���炵�����h�ȕa�����t���A���̋C�ɂȂ�A�قƂ�ǂ̐l���a�l�ƌ�����悤�ȁA�����������킩��Ȃ��V�����a���̐��_�̕a���}�X�R�~�Ȃǂɓo�ꂵ�Ă��邪�A�����͑S���A�����J���_��w��iAPA�j�����Ђ���}�j���A���Ƃ��Ĕ��s���Ă���wDSM�x�iDiagnostic and Statistical Manual of Mental

Disorders�����_��Q�̐f�f�E���v�}�j���A���j�Ɉ˂郂�m�炵���B

����g���nj�Q�͖����Ƀ}�X�R�~�ɂ͏o�Ă��Ȃ����ADSM�ɂ�鎩�Ȕ��f�ł́A����g�����̌�A�ŁA���͏��Ȃ��Ƃ��A

�@

�C���C�������������邽�߃A���R�[���ƃ^�o�R�̐ێ�ʂ������Ă��܂����̂Łu�����֘A��Q�v

�A

����g���͂������A���̖����A�q�ǂ��̋����A�߂��̃p�[�g�̂��������̂��Ƃ��u�l�W�v���W�����W���������鉹�������n�܂邩�Ƌ�����u�s����Q�v

�B

�s���A�ߖ��A�T�����Y��������Q���̐����ُ�ɂ��u������Q�v

�C

�X�g���X�ɑ���s�K�������ł���u�K����Q�v

�ɂȂ��Ă���Ƃ͎v���̂����A�ꉞ�A��w�I�ɂ͖��Ȃ��B

�u������̕��ׁv�ƌ�����T�a�͖����ɓ��{�ł͑����̏ꍇ�u���a�v�Ă�肳��ꍇ�������A�Љ�ʔO�A�g��Ёh�ʔO������A�K�ȏ��������邱�ƂȂ��A���ʁA�N��3���l�����E�҂̍ő�ŏI�I�v���ƂȂ��Ă���B

�K���ƌ��������A����g������Q�҂̋�ɂ͈�w�E�������������A�u���a�v�̒��ɂ������Ă��Ȃ��̂Ő��_��Q�҂Ƃ͂���Ă��炸�A���肪�����ƌ��������Ȃ̂����A���́g���b�h�������炵�Ă���Ă���̂́A����g���g���Ɓh�B���A����g������Q�ҒB��َE�������A������A���Ȃ��Ƃ���w��_�w�̕���Ɏx���v�������߂悤�Ƃ����Ȃ��̎��ɂ���B

�܁[�A�������A����ȗv�������낤���A�Ȃ��낤���A����Ȃ�̔F����������̑��̕���������͂��Ȃ��ł��납��A���Ƃ��Ă͂ǂ̕�������߂ƒf�߂��邵���Ȃ��̂����B

�S�D����

�S�|�P�D���ꂩ���ʂ�

�R�|�Q�D�g���Ɓh�͓����@

�g���Ɓh�͒���g���W����łȂ��͕̂S�����m�ŁA�ŋ߂ł͑ϐk�U���������L���ɐV�������A�l�̐��̏�Ƃ��āu�l�̉\��75���v�ŁA��ʓI�ɂ͂Ƃ����ɏI�����}���Ă��܂����l�����A��Ԋ̐S�Ȃ��Ƃ́A�S�R���炩�ɂ���邱�Ƃ͂Ȃ��A�����̐l�̋L����������������������邪�A���߂̏o�����ŁA�u�^�~�t���ُ�s�����v�ɂ����āA�ȉ��̂悤�ȕ��������B

�S����u�֘A�ے�ł����v�@�^�~�t���ُ�s������P��

�@�C���t���G���U���Ö�^�~�t�����p��Ɉُ�s�����N�����Ď��S�����u��P�Ǘ�v�Ƃ���2004�N�ɕ��ꂽ���̒j�q���Z���������i�P�V�j���ɂ��āA�f�@������t���u�^�~�t���Ƃ̊֘A�͔ے�ł��Ȃ��v�Ƃ����ӌ����A�̔����̒��O����쐬�̕���p���ɋL�ڂ���Ă������Ƃ��V���A���������B

�@���J�Ȃ́u������A���Ƃ̈ӌ����A���ʊW�́w�ے�I�x�Ƃ��ꂽ�v�Ƃ��Ă������A���Ƃ̎�����ӌ����e����؋L�^���Ă��Ȃ����Ƃ������B���ʊW�̔��f���t�]�����o�܂�������Ȃ��Ƃ��������ɁA�⑰�炩��́u�s���ȑΉ����v�Ɣᔻ�̐����オ���Ă���B

�@���O���쐬���A���J�ȏ��ǂ̈��i��Ë@�푍���@�\�ɒ�o��������p���ɂ��ƁA�j�q���Z���͂O�S�N�Q����{�A���M�̂��߈�Ë@�ւŎ�f�B�C���t���G���U�Ɛf�f����A�^�~�t���p��ɓˑR������яo���A�����̃K�[�h���[�������z���A�g���b�N�ɂЂ���Ď��S�����B

2007�N5��8�� �i�����j

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2007050701000789.html

�L���ŁA���J�Ȃ́u���Ƃ̈ӌ����A���ʊW�́w�ے�I�x�v�Ƃ����u���Ƃ̎�����ӌ����e����؋L�^���Ă��Ȃ��v�Ƃ��Ă��邪�A����Ȃ��Ƃ́u��v�ɗL�蓾�Ȃ����Ƃł���B����́A����Ȃɖ����ŁA�Љ�I�ɂ��S�����ɂȂ��Ă��Ȃ��悤�Ȓ���g������Q�ł����A�����搶�ƒ���g����Q�ҒB�����ȂɌ��ɕ������ہi04/11/17�j�ɂ́A���Ȃ́A�u�Q���҂̎����𖼏�点�A�^����^���Ă����v������������炩�ŁA�u��؋L�^���Ă��Ȃ��v���ƌ������Ƃ͗L�蓾�Ȃ����ł���B

����́u������v�ł͂Ȃ��A���J�Ȃ́g�ł���ЂƂ܂��َ͖E�h�ƌ����Ӑ}�I�ȑԓx�Ƃ����l�����Ȃ��B

�����āA�X�ɋ~���������̂́A��Ɏ�ނ̂��߂ɏo���肵�Ă���͂��̃}�X�R�~�ɁA�����������s���̑ԓx�����e���悤�Ƃ���p�����g���g�����Ȃ����Ƃ��B����ȂɂƂ��ēs���̗ǂ����Ƃ����𗬂������A������E���獶�ɗ��������銮�S�ɐ��{�̃X�|�[�N�X�}���ɐ��艺�����Ă��܂�����p�}�X�R�~�ɉ������҂ł���̂ł��낤���B

����ł͍ŋ߂̎�҂̊��������J����O�ɁA���g�̖��������炪�܂��͗J����ׂ��ł͂Ȃ��낤���B���Ȃ��Ƃ����[����u���O�͊����ŏ�����Ă��邱�Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�u�������w���l �R�@��Q�҂̎��Ԃ������@�ےc�A�A���Ȃƒ���g�����Q�Ō��v

http://www.geocities.co.jp/NatureLand/9415/sikou/sikou6_koushou050103.htm

�����A��L�́u���Ɓv�B�̒��ɉ��L�̐��ƒB���܂܂�Ȃ��Ƃ���A��̂ǂ�ȁg���Ɓh������̂ł��낤���B

�����J���Ȃ͂R�O���A�C���t���G���U���Ö�u�^�~�t���v�̕��p�ƈُ�s���̊֘A�ׂĂ��铯�Ȍ����ǂ̂R�l���A�^�~�t���A���̔����̒��O����i�����j�����t�����Ă����Ƃ��āA�����ǂ��珜�O����Ɣ��\�����B����܂łɖ��炩�ɂȂ��Ă����C�����҂̉��c�r���E���l�s���勳����̂ق��ɁA�f�[�^�͂��Ă��������Ȋw�Ȍn�̓��v�����������̓��c�����E�������ɂO�U�N�x�U�O�O�O���~���n���Ă������Ƃ��V���ɔ����B���̂����^�~�t���̌����ɂU�Q�V���~���g���Ă����B

�i�����j

���c�����⒆�O��������Ȃő������ŋL�҉�B���c�����́u������������͈̂⊶���������͌��������ۂ���Ă���B���������������邽�߂ɂ��������������v�B���O����́u��t�ɂ��Č��J�Ȃ͐��F���Ă����Ǝv���Ă����̂ŋ����Ă���v�Əq�ׂ��B

2007�N03��30���i�����j

http://www.asahi.com/special/070320/TKY200703300369.html

�u�n���̍�����������v�ƌ������A���Q���������������悾�B�Y���w���O���Ƌ^����悤�ȏi���ۂ����Ƃ����l�����Ȃ��悤�Ȏ������������邪�j�ł́A�u�����̌������v���ǂ����ĕۂ����悤�B

���ǁA���̖������ׂ̋G�߂��I���ΏI�����}���Ă��܂��A�u�l�̉\��75���v�Ȃ̂��낤���B

�b���͔��ŁA�Ђ��Ȏ�����ŋߑ�w�̋���E�Љ�w�i�H�j�̎Ⴂ�搶�ƒm�荇���ɂȂ����B

�ނ̔��m�_���̃e�[�}�͏��N��s�Ȃǂ́u����ȏ��X�ɒ������͂��邱�Ƃɂ��A���������ʘ_�Ȃ����͖��̖{���������o�����v�Ƃ��郂�m�������悤���B�����������������@�͔]�Ȋw�����łȂ���͂����̕���œ�������Ă���悤���B�������A�������������悤�ŁA�ނ̓��Y�w��ł��܂��܂��嗬�Ƃ͂Ȃ蓾�Ȃ��悤�ȕ��@�_�Ȃ̂������ł���B�ǂ��ɂł��狌���͂͗L�郂�m���B

���̋�̓I�Ȋ����Ƃ��āA�ނ͂��̂Ƃ��둽���̐l�́u�b���v���A���ɍ���҂̘b�����A���͌������邱�Ƃɂ��A���̒�����u�����v���͂߂�̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���悤���B���̌�A�S���w�̐��U���B���������Ă����̖��ɂ��A���̕��@�́A�����O����w��I�Ƀg�����h�ƂȂ��Ă���u�i���e�B�u�v�Ƃ������@�_�̗l�ł���B

�S�|�Q�DNBM

���͂��̃i���e�B�u�Ƃ����͍̂l���Ă݂�Ίi�ʖڐV�������Ƃł͂Ȃ��A����Ӗ���t�̖�f�݂����ȃ��m�Ȃ̂����A��f�ȂǂƂ̍��{�I�ȈႢ�́A�g�b���h���u������v�̎���ɂ��i�߂���̂ł͂Ȃ��A�����܂őS�ʓI�Ɂu�b����v�̈ӎu�ɂ��Ȃ���邱�Ƃł���B

�v�́A��t���A�u�M�́H�f���C�́H�����͒ɂ��Ȃ��́H�c�H�v�Ȃǂƕ����ꂽ�̂ɓ�����̂ł͂Ȃ��A���Ҏ��g���A�u�ǂ��ǂ����A������������A�����������ɂǂ������ł���B�c�v�ȂǂƑi����l�ȃ��m�ł���B�]���āA����Ӗ��A�b����ɂ�����x�u�b���v���ł���\�͂��Ȃ��Ă͂Ȃ炸�A���͂��̓_�����̕��@�̍ő�̓�_�ł�����悤�ŁA���Ɉ�ʂ̐f�@�ł��������Ă�����A���҂̑҂����Ԃ͑҂����Ȃ�����蒷���Ȃ�B

�������A�������Ȃ��ƂƂ�ł��Ȃ��ԈႢ���N����ꍇ���ӂƕ����B��͂ǂ����Ƃ��v�����A�Ɛl�̎����ł���B

�ł́A��w�ł͂ǂ̂悤�ɓ��������̂��Ƃ�����̓I�����͈ȉ����Q�ƁB

�֓����� �i�x�R��w�ی��Ǘ��Z���^�[�����E�����j

�@��Á^��w�ɂ�����V�����T�O�ł���i���e�B�u�E�x�C�X�g�E���f�B�X���i�m�a�l�j�́A �V���ȃp���_�C���������炷�\���̂��郀�[�u�����g�ł��B

�@NBM�́u�����v���邢�́u���v�Ƃ����ϓ_����A��Á^��w�̑S�Ă̕�������������Ƃ������̂ŁA ��w�Ƒ��̐�啪��A���ɐl�ԉȊw�iHuman Sciences�j���\�����鏔�Ȋw�Ƃ̕��L���w�ۓI�Ȍ𗬂�����Ƃ��Ă��܂��B �F���_�Ƃ��Ă̂m�a�l�́u�\����`�v��w�i�Ƃ��A���H�_�Ƃ��Ă̂m�a�l�͍L�`�́u�Θb�v���̂��̂Ƃ�����ł��傤�B

�܂��A�����_�Ƃ��Ă̂m�a�l�́A�L�`�́u���I�����@�v�����̃L�[���[�h�Ƃ�����̂ł��B

��ʈ�Â̎��H�Ƃ����ϓ_���猩���

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ����_������Ƃ��Ă��܂��B

�@NBM�́A��Âɂ����鐶����w�I���@�_�̉ߏ�ȏd���ւ̌x���ł���ƂƂ��ɁA�u��̃A�[�g�v�̍ĔF���ƍĔ��@�ł���ƌ�����ł��傤�B

�@����͈�w�Ɛl�ԉȊw�̃R���{���[�V�����Ƒ肵�A�F���_�A���H�_�A�����Č����_��ʂ��Ď����ɕx�����[������� ���掦������������̂Ɗ��҂��Ă��܂��B�w���E�@���E���E�����͂��߁A�w���O����̂����K�����҂��\���グ�܂��B

http://www.ritsumei.ac.jp/acd/re/k-rsc/hs/kikaku_2003/nbm/nbm.htm

���I�ɂ́A���ɂ��ꂱ���A�]�Ȋw�̕��@�_�Ƌ��ɁA�u�Q�ƒl�͔�Q�҂ɂ���v�Ƃ����l���ɒ�������͂��̊������K������̍l���ł���B

�u��w�Ɛl�ԉȊw�̃R���{���[�V�����v�Ƃ͉��Ƃ������̌������t�ł���B����g�����ɂ͊��S�Ɍ��@���Ă��鎋�_�ł���B

�S�|�R�D�ӎ��̃Y��

�ƁA�܁[�A�������������͒��}�C�i�[�Ȓ���g����肾�����ȂǂƎv���Ă������A���ɐ}����A2007/05/19�t�����ǔ��V���̎А��ɂ��A

���{�l�̂Q�l�ɂP�l���A����ɂȂ�B�R�l�ɂP�l���A����Ŏ��ʁB���͂��g�����a�h���B

�@���̕a�C�����炵�����B�s�^�ɂ����҂ɂȂ����ꍇ�́A�s����ɂ݂̏��Ȃ��A�K�Ȏ��Â�����悤�ɂ������B

�@���{�̑Ή����������邽�߁A��N�U���ɐ��������u������{�@�v�Ɋ�Â��āA�u��������i��{�v��v�̍��肪�i��ł���B���S���̒ጸ�⎡�Î{�݂̏[���ȂǁA�P�O�ȏ�̍��ڂɂ��ĂP�O�N��̖ڕW���߂đ���L���B

�@���{�̂����́A����܂ʼn��Đ�i���������ƌ����Ă����B

�@���ː����Â�A�R������Â̐��Ƃ����Ȃ��B���m�̖��A���Â��x����̐��̕s���Ȃǂ������ŁA�ɂ݂��y������ɘa���Â��\���ł͂Ȃ��B

�@���{�Ƃ��Ċ��҂̎��Ԃ�c������d�g�݂������Ă��Ȃ����߁A���ۓI�ɕW���Ƃ����K�Ȏ��Â����Ă��邩�ǂ�������������Ȃ��B

�@�v��Ă��������Ă���̂́A���҂���ソ���ō������J���Ȃ́u��������i���c��v���B���łɂR��̉���J�������A���O�����̂́A���҂ƈ�t�A���Ƃ̈ӎ��̃Y�����B

�@���҂����́A������̕a��ւ̕s���⎡�Âւ̕s���ɑ����āA�ɂ߂ċ�̓I���ڍׂɎ{��ƖڕW���Ă��Ă���B

�ƌ������Ƃł���B���ɁA�������������Ȃ̂ł���B

�@�T�D�t�J�N�e������

��قǁA���̖����������A���̔�I���̃r�f�I�̕ҏW�����Ă��ĉ��߂ċC�t�����̂����A���̒��ŏo�ȎґS���Ɏ����C���^�r���[���ĉ��������������̂����A�r�f�I�����Ă��A����b���Ă���̂��قƂ�Ǖ������Ȃ��B�B�e���͑S���������Ă����̂����A�r�f�I�ɂȂ����A�����A�^���ɂȂ�����Ԃł́A����́A���傫�ȉ���̕����������Ă��܂��B

�C���^�r���[���̎��͂��ꂼ���Ɂu�J�N�e�����ʁv�̐^�������ɋ����킯�ł���B���ꂱ���Ȋw�I�ɍl����A���ɓ�����O�̂��ƂȂ̂����A�����܂Ō��ʓI�ȁu���ʁv�Ȃ̂��Ƌ�����V���ɂ����킯�ł���B��͂�A�ʃ}�C�N��p�ӂ���Ηǂ��������Ǝv���̂͌�̍Ղ�ł���B

�J�N�e�����ʂ��L���ɓ����ɂ́A�����葤�Ƙb���葤�ɂ��݂��̈Ӑ}�Ƃ���Ɋ�Â����ڕK�{�����Ȃ̂ł���B����ɂ��A���݂��́u�����̎w�������x�v���O�O�b�ƍ��܂�A�����̒��ł���b���ł����ł���B���o�Ɍ��������̂ł͂Ȃ��낤���A�l�Ԃ̔\�͂͐����Ƃ��������悤���Ȃ��B

�q�ǂ��̍��Ɂu�E�҂͗����̒��͂�Е��̎��ɏW��������2�{�̋����̉��܂ŕ������v�Ȃǂƌ������Ƃ��G���œǂ�ŁA�`���b�g���K���Ă݂����A�u�E�������ޑO�ɁA�������o���ΐ��ʂ�n���v�ȂǂƓ����悤�ɁA���������ȒP�ɂł��鎖�ł͖����������B

�������A�����i�b����j�ɋ߂��ꍇ�ɂ̓r�f�I�����̃}�C�N�ł�����Ȃ�ɘb���̓��e�͉���킯�ŁA������O�̂��ƂȂ̂����A�����������邩�ǂ����̑������́A�����܂ʼn����ւ̋���or���̑傫���i�����j�ł��邱�Ƃ����߂Ċm�F�����킯�ł���B

�ƌ������ƂŁA���ɁA������O�̎��Ȃ̂��낤���A�u���v�̉����łȂ��ẮA�X�e���I�^���̃r�f�I�̉f�������Ȃ���ł��A�J�N�e�����ʂ̌��ʑ���ׂ��u�I��I�Ȓ���v�͂ł��Ȃ��ƌ������Ƃł���B���́A���x������ƌ��̓������甭���Ă��錾�t�͂��Ȃ����̂ł͂��邪�B

�Ƃ������Ƃ���l����ƁA�u�������̉��v�͂����܂ŋ[���I�Ɏ��g���A�������������đn��ꂽ���ł���A���邢�͘^�����ꂽ���m�ł���A�Ȃ����A����낤�ƃX�s�[�J����o�鉹�ł���A����͌����Č����́u�����v�ł͂Ȃ��Ƃ����Ƃł���B�܂��Ă�A���͌����Ɏg����u�m�C�Y�v�́u�������v�Ƃ��Ă͗L�蓾�Ȃ����Ȃ̂ł���B

�Q�ƒl�쐬�ɍۂ��Ďg��ꂽ�ł��낤�悤�Ȏ������́A�P�ɒ��o��臒l�𐔓I�Ɍv������̂ɂ͂���Ȃ�ɈӖ�������̂��낤���A�O�f�̑��ΓI�����Ƃ����l�ԓI�v�f�A�A���A�u�ꐶ���̒��ɂ��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ������m��Ȃ��v�����̌���ɉ�����Ă���ƌ����؉H�l�܂����S���I�v���Ȃǂ͑S�����@���Ă���ƌ������Ƃł���B�팱�ҒB�ɁA���ɑ�������Ɠ������g���A�����̉������A�u���Ȃ��������Ă��鉹�͂���ȉ��ł��傤�H�v�ȂǂƊ�畷���Ă��A�u����͈Ⴄ�v�Ɠ����邵���Ȃ��͂����B

07/05/17�̏O�@���S�ۏ�ψ���́A�ČR��n������鎩���̂̎��Q�l�l�Ƃ��ď����A���̈��S�ۏ�Ɋւ���ӌ�������������A�X��p�s�̈ɔg�m��s���͕ČR���V�Ԕ�s��̌����������A��������i���A�u�X��p�s���͌����������œ��퐶����j��Ă��邾���łȂ��A�����ɂ��g�̓I�ȋ�ɂ�ė�����̂ł́A�Ƃ����S���I�ȕs���̒��ŕ�炵�Ă���v�Ƌ������Ă��邪�A���́u�S���I�ȕs���̒��v�Ƃ����̂��A�����Ȃǂł͐�Δ��f���Ȃ��͂����B

���ɂ́A�N�Ԏ�����̔�s�ō����ň��̔�����Q�������炷�ċ�R�Î�[��n���ӂł�100dB���鍌���͉��邪�A���̌���ɏZ���u�S���I�ȕs���v����̓I�ɒm�邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A��n��肪�������ӂ�����̏������u�S���I�ȕs���v���z���ł���悤�ȋC������B

�U�D�}�X�S�~

����g������Q�҂ɂƂ��ăw���̍����͍ň����̈�ł���A���͂���܂ł��w���̉��̐h���ɂ��Ă͏q�ׂĂ������A07/05/18�ɋN�����u���m�����v�蒬�̔��C���Ă����莖���v�̍ۂ́A�������̂��̂ɂ��Ă͒u���āA����́A�����ɂ��ĉ䂪�Ƃ���Tkm���炢����Ă���̂����A��ނ̃w����18���͎�����������A����������܂ŁA19���͖閾���i�ߑO6�����炢�j�ƂƂ��ɁA���Ȃ������o���܂ł̌ߌ�3�����܂�9���Ԃ̊ԁA5���`�P�O���Ԋu�ʼn䂪�Ƃ̏��܂Ŕ��ł��Ă����B

����͌�����Ƀz�o�����O���Ă���킯�ɂ͂����Ȃ��̂Ō���Ɖ䂪�Ƃ̋ߕӂ܂ł̊Ԃ����@�����ȉ~��ɃO���O���Ɛ��Ă����̂ł���B��������ł̓������e�Ђ���@���Ă����̂��A�����́A�{���w����C�ɗ��ꍞ�ރV�[���ł��B�낤�Ƃł��l���Ă����̂����m��Ȃ����A����TV�ŗ��ꂽ���̉f���ŗ��ꂽ�̂́A�����ꂽ�x�������X5���Ԉȏ�ɓn����u�قɂ���Ă����f�������������̂ł͂Ȃ��낤���B�Ɛl���ߗZ���ɗ^�������f��Q�͌����܂ł��Ȃ����A�����������������N����x�Ɏ�ރw�������ӏZ���ɎT���U�炷������Q�͖��Ӗ��ȃ��m�ł��邱�Ƃ��}�X�R�~�e�Ђ͔F�����ׂ��ł���B���̉f�����ǂ����Ă��K�v�Ȃ獇����ދ@�P�@�ŗǂ��̂ł͂Ȃ����B

�}�X�R�~�E�w���̉��\�͌x�@�ł����~�ł��Ȃ������̂������ʏZ���̊肢�ȂǂƂĂ������Ă��ꂻ�����Ȃ��B�Q�����l���[�ł͂Ȃ����A�v�킸�u�}�X�S�~�v�ƌ��������Ȃ�B

�ƁA�ŋ߂́u���������v���q�ׂ����A����͂�������������2���Ԃ̂��ƁB����ł����͐����ꂵ�������B����̊�n���ӂł͂������������ƈȏ�̂��Ƃ������N���Ă���͂��Ȃ̂����炻�̋�ɂ͑z����₷��B

�����NHK�j���[�X�Ŋ�n���ӂ̉Ƃ̍������]��ɍ����u���{�̎�Łv���ւ̈����˂�2�d�ɂ���Ă���̂���Ă������A����Ȃ��ƂŎ��܂�͂��͂Ȃ��B�~�߂́A�Z���̕����A��������ɂȂ��Ă��邪�A�u���͊�n�̑����Ɠ�̈��ʊW��F�߂Ȃ��v�ƌ������ł���B�������Șb�������m��Ȃ����A����g������Q�҂ɂȂ�O�Ȃ�A�f���Ɂu�M�����Ȃ��I�v�Ǝv�����ł��낤���A���Ȃ�u��������Ȃ�v�Ǝv���Ă��܂��������|���B

���{�̑����ɂ���Q�́A�����̍s���͂��Ȃ�������ׂ̍H��Ȃǂ̌���ł����������Ȃ��̂��B���̂Ȃ�A�����������Ƃ���Ȃ�s���������܂邱�Ƃ��ł��邩�炾�B

�V�D�]�Ȋw�͔�Ȋw

�ŁA�����炭�]�Ȋw�̎��_���猩�Ă݂����̂����A�Ƃ��Ă�����₷���]�̖{�u�i�����������]�v�i2007 �r�J�T��j�ɂ��A

�g�]�Ȋw�ɂ͌��E������܂��B�����A�u�q�g�̔]�̌����́A�P���ɂ��ܕ\�ʂɌ���Ă��鑊�֊W��ǂ������ł̓_���ŁA�ĉ��Ƃ��\���Ƃ��L���Ȃǂ̗v�f���l���Ȃ��Ă͂����Ȃ��B�����āA�������l�����Ȃ��Ă͂����Ȃ��̂����������B�]�̊����̑唼�͎�����������߂Ă���B�����ғ��̑�C���疄���ꂽ�Ӗ��̂�����������ƒ��o�ł��邩�ƌ������Ƃł���B

�c�A�������A�����������N�����āA�]��H�͂��ꎩ�g���ǂ�ǂ������Ă����B�܂�A������x�Ɠ�����Ԃ��Ƃ肦�Ȃ��B��x�Ɠ�����Ԃ͂Ƃ肦�Ȃ��B�c�B

�]�̉�H�̃V�i�v�X��Ԃ̑g�ݍ��킹�̐��́A�Q��1000���{����A�F���S�̂̐��̐���ꡂ��ɒ����Ă���B���ꂾ���c�吔�̗v�f���A�₦�����ԂƂƂ��ɕω����Ă����̂�����A�]���Ăѓ�����Ԃɖ߂�ƌ������Ƃ͊m���I�Ɍ����Ă����肦�Ȃ��������B

�c�A�i�Ƃ��낪�j�A�Ȋw�Ƃ����̂́u�Č����v���d������B�������A�]�ɂ͍Č������Ȃ��A��x�Ɠ�����Ԃɂ͂Ȃ�Ȃ��B�c�A�i�]���āA�j�����������Ƃ��w��Ƃ��Řb���ƁA���낢��ƖҔ��������炤�B����Ȃ���͉Ȋw����Ȃ��ƁB�g

�i�u�i�����������]�v�u�k�Ѓu���[�o�b�N�X�j

�����g�́g���Ɓh�B�̒���g����Q���_�ɂ�����u�Č����̖����v�������Ă��āA����g�����_�̔�Ȋw������A�]�Ȋw�ɒH�蒅���A���ꂱ���ł��Ȋw�I�ł���Ƙ_��i�߂ė����̂����A���̔]�Ȋw�ɂ́u�Č����v���Ȃ��Ƃ����A���݂̉Ȋw�̏�������͔ے肳��Ă��܂��ƌ����A���Ƃ��A���f�ƌ������A�v�킸���Ă��܂����B�ǂ̓�������Ȃ�Ɍ��������̂ł��B

�l�Ԃɂ͕������Ȃ�����g���i�l�Ԃ������g���ш��͖�20Hz�ȏ�Ȃ̂ŁA����ȉ��j���g�p����b���Ă���ƌ����A���̖����͍ő��112dB���̉���������i�����Ԃ̃N���N�V�������x�j�A�Œ��Ŗ�10km��܂œ͂����������B�����āA�ۂ͑���ʂ��Ē���g���L���b�`���邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��A�ŋߔ������ꂽ�B�]�E�̑��̗��͔��ɑ@�ׂɂł��Ă��āA��������̎h�������܂œ`�B�����B�����͂��̉����A30Km�`40Km���ꂽ�Ƃ���ł��L���b�`���邱�Ƃ��ł���B���̗̈�͂܂��������n�߂�ꂽ���肾���A���̉����L���b�`������A�������ꂽ�n��ʼnJ���~���Ă���ƔF�m�ł���̂͂��̂��߂ł͂Ȃ����ƍl�����Ă���B

�����F�m�\�͂������A�Ⴆ�T�t�@���̎Ԃ̒��ɏ���Ă���h���C�o�[���������āA�ȑO�ɏۂ̌Q��Ɋ�Q��^����悤�Ȃ��Ƃ������l���ɂ́A���̂����ƌ�ɂ��U���I�ɂȂ邱�Ƃ�����B�l�X���Ⴄ�����b���Ă���̂������邱�Ƃ��ł��A�ۂ��E�����Ƃ��������}�T�C���̂��Ƃ���ɋ����B�������A�����}�T�C���ł������ɂ͍U��������Ȃ����Ƃ����Ă���̂ŁA�j������������悤�Ƃ���B

�ƌ����悤�ȓ_����A�u���y�f�{���v�́A��������Ɋւ���u�Z���X�v�ƍl����Ή\���͂���ł��傤���A���̂Ƃ��득�v�I�ȃf�[�^���������L��킯�ł͗L��܂���A�ނ��낻��͌��ʘ_�ł���A�K�������������Ƃ͍l�����܂���B

�����A���ꂪ������Ȃ�A�����m�����ł́A����g������Q�҂́A�܊��i���E���E�G�E�k�E���j�̂����A�G�o�������A���̊��o�킪�D��Ă���\�����L��A���������̂肽���Ǝv���܂��B�����ł�����ǂ��ȁ[�Ǝv���Ă��܂��B

�����A�J���I�P�ł��L�[���㉺�����āi��]�����グ��������j�̂���̐��̉����ɍ��킹�邱�Ƃ��ł���̂ł����A���́u���Ή����v�ƌ����̂��A���I�ɂ́u���̂��Ȃ�v�Ƃ��A��Q�҂̒���g���̕\�����@�A���邢�͌l�I����g���F�m�̍��قȂǂɊ֘A���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂������m�ł��B�܂��A���]�I���o�ƌq�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���̂ł����A��������m�ł��B

�����āA���̉��ł����A�����钎�̉��i�ˁj�͗ǂ��ȁ[�Ƃ͎v���Ă����̂ł����A���͈����z���������A�����Ŗ����̉��i���Ɓj���ۖ���]�����悤�Ȋ��������܂����B��������͍��v���Η�̃u�����R���������A�@�т������Ă����̂��A���邢�͔]�̐܊p����n�߂Ē���n�߂��u����v����������Ă��銴�o���s�b�^���ł����B�����A�����l�͂��̎��̎��̊��o�̂悤�ɒ��̉��i�ˁj���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�S���w�����

���͈͂��O�ꂽ���͉��Ƃ��ĕ������Ƃ��ł��܂��A���퐶���̒��Ŏ������ɂ��낢��ȉe�����y�ڂ��Ă��܂��B���̍������ō����l���������A�����g�Ƃ����܂��B��������g�͎������̐����̒��ł��낢��Ȍ`�ŗ��p����Ă��܂��B�a�@�ł͌���َ��̐f�f�ɁA�����g�𗘗p���Ă��܂��B�܂��A���q�͔��d���̘F��z�ǂɂЂт������Ă��Ȃ����ǂ����̓_���ɂ��A�����g�����p����Ă��܂��B����A�Œ���l���Ⴂ���͒�����g�ƌĂ�A�������\���傫����Ή��̊��o�������܂��B�������A�ӂ��͉��Ƃ��Ă͕������Ȃ��ŁA�U���Ƃ��ē`���܂��B������g����U���Ƃ��Ċ�����ƁA���Ɉ���������������A���ƂȂ��s�����o�����肷��l������悤�ł��B�i�u1 ���g�ƒ����g�v���j

�������A�ȑO����g���Ɓh�́A�u�g�P�Ȃ�C�̂����h

���v�Ƃ������̂��g�h���Ă���A�ŋ߂ł͓��ɂ��̐��ɂ�����g������Q�҂��̂Ă悤�Ƃ��Ă��邪�A���̂��߂ɂ́u�C�ɂ��Ȃ��ł����v���@���܂��͒��ׂ��ł���B����g���́g���Ɓh�͑��������̓s���̈������ƂɂȂ�ƕ������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A���邢�͕����Ȃ��ōς܂�����u����~�~�~�v�̎��Ȃ̂��낤�B�������A����ɂ��ẮA�u�C�̂����v�����ŁA�ꂵ��ł���l����������Ƃ͎v��Ȃ��̂��낤���B

�Ō�܂œǂ�ł���Ă��肪�Ƃ��B

HOME

061205